| Que voulait dire être une femme noble au Moyen Age? Venez voir.... |

|

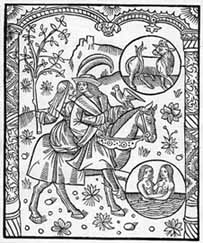

| Au XIIIè siècle on assiste à la “Querelle des femmes” qui oppose les mysogines aux champions de l´amour courtois. Pour les uns, une “honnête femme est aussi rare qu´un cygne noir•” selon l´expression de Jean de Meung, auteur de la seconde partie du Roman de la rose (1280). Pour les autres, les dames sont les inspiratrices des plus nobles vertus et prouesses. C´est la tradition chevaleresque des “Cours d´Amour” et de la littérature courtoise. |

|

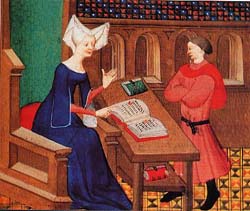

L´éducation,

la formation Une part importante de l’éducation des nobles consistait à apprendre à jouer d’un instrument de musique, les manières à table, la conversation courtoise et tout ce qui permettait de rendre agréable la vie. Mais une fille apprend aussi à coudre, à filer, à tisser et à broder comme toutes les femmes. Selon Christine de Pisan, il faut ajouter des notions d´astrologie, de fauconnerie, des jeux... et surtout l´éducation religieuse et morale à travers la lecture. La dame doit être capable d´administrer le domaine en absence de son mari parti à la guerre , à la croisade... |

|

Le mariage

ne commence à prendre un sens qu'au début du

IXè siècle, quand la monogamie s'installe dans les moeurs. Les données, avant cette date, sont peu nombreuses et souvent anecdotiques. Ainsi, on sait que les filles d'aristocrates étaient fréquemment mariées dès l'âge de 14 ou 15 ans, alors que les filles issues des classes populaires étaient mariées plus tardivement. Au XIIIè siècle, on considère que les trois quarts d'entre elles sont mariées à 18 ou 19ans. En revanche, à la même époque, les garçons se marient plutôt vers 25 ou 27 ans. Le mariage est avant tout, dans la seconde partie du Moyen Age, l'affaire des parents ou des familles : le consentement mutuel n'a presque aucun poids, seule compte la perspective de "faire un beau mariage", qui augmentera le prestige de la famille tout entière. Dans le même temps, certains mariages sont annulés, ce qui était impensable auparavant. Mais désormais, la stérilité, l'impuissance ou des liens consanguins entre les époux sont autant de raisons qui poussent à la dissolution. |

|

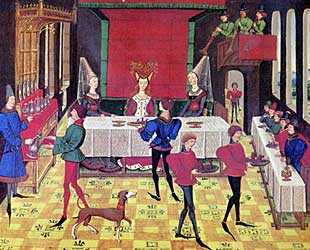

La noce Lors des fiançailles,

le consentement, les arrhes et le dot sont échangés.

Les futurs époux se voient pour la première fois. |

|

Les

enfants La grossesse et l´accouchement sont dangereux et risqués par le manque de moyens et d´hygiène. Après l´accouchement, dans la haute société, la femme reste au lit plusieurs semaines. Au bout de 40 jours la femme est purifiée par son curé. La moyenne d´enfants par couple est de 7, au rythme d´une naissance par an; Les nourrices qui allaitaient les bébés permettaient cette fréquence. |

|

La

veuve |

|

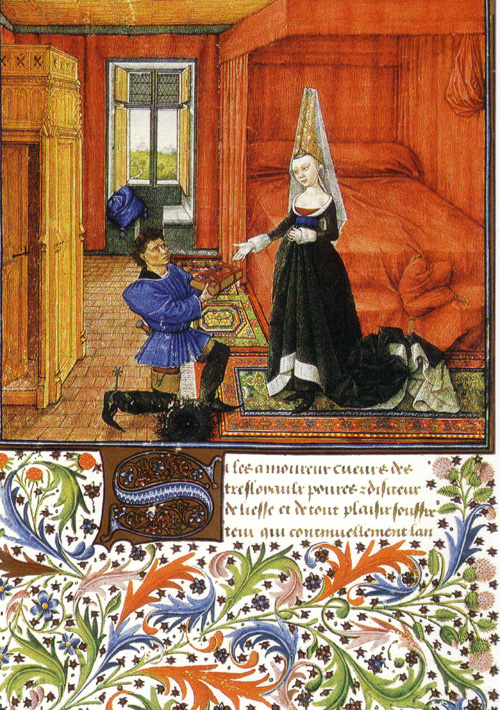

La

séduction Lancelot, dans Le Chevalier à la charrette , roman de Chrétien de Troyes écrit vers 1171-1181, accomplit maints « travaux » à l'exemple d'Hercule. En particulier, il doit résister à une demoiselle qui lui offre l'hospitalité, et même son lit. « Un lit est préparé au milieu de la salle. Les draps en sont très blancs, larges et fins. Une couverture faite de deux étoffes de soie à ramages est étendue sur le lit. Et la demoiselle se couche, mais elle enlève sa chemise. » Or Lancelot aime une autre femme et veut lui rester fidèle ; mais il a promis à la belle de coucher dans le même lit qu'elle. Que fait-il alors ? « Il va se coucher aussitôt, mais sans ôter sa chemise comme sa compagne avait fait. Il a grand peur de la toucher. » La demoiselle se rend compte de son état d'esprit. Puisqu'il a rempli sa promesse, elle ne lui demandera rien de plus. « Elle se lève. Le chevalier n'a pas de chagrin. La demoiselle le voit bien. Elle se rend dans sa chambre. Elle se couche toute nue... » Dans ce cas, le fait de garder sa chemise est à mettre en rapport avec la sexualité. Quant au sommeil, il est lié à la nudité. |

|

Les

béguines Ce sont des femmes qui se situent à mi-chemin entre le monastère et le monde à partir du XIIè siècle. Elles habitent de petites maisons groupées et se retrouvent à l´église. Pour subsister, elles ont des rentes ou bien elles soignent des malades et font de petits travaux.. |

|

Les

nonnes Elles vivent dans des monastères et parfois ce n´est pas leur vocation. Ce sont les parents qui ne peuvent pas les doter pour le mariage, des veuves qui ne veulent pas se remarier, des filles qui veulent se cultiver...La vie de la communauté monastique est organisée par un règle ( celle de Saint Benoît, par exemple) qui signale toutes les activités du jour, ce qui est permis, interdit, bien fait, à corriger... |

|

La

chambre des époux |

|

Les

voyages |

|

La

condition légale

|