L Les dames sont belles, elles sont le bijou de la cour, du château, l´inspiration des poètes,.. |

|

|

les

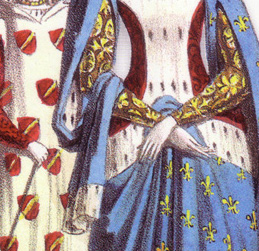

ceintures sont des accessoires indispensables au vêtement

médieval qui n´a pas de poches. C´est à

la ceinture qu´on suspendait les clés, les petits sacs-

pour les monnaies-, le couteau ou certains outils. Elles sont en cuir, en argent, même en or: de beaux travaux d´orfèvres. Elles deviennent plus ajustées et se placent parfois sous la poitrine. |

|

les bijoux des fortunés: des bagues, des boucles d´oreille, des broches, un fermail pour attacher le manteau. Des rubis, appelés”balais”, des perles et des saphirs. Le diamant devient à la mode au XVè siècle. Ce sont des cadeaux à offrir ou à échanger entre amoureux. |

|

Le

maquillage doit être presque invisible. La

femme maquillée va tout droit en enfer, elle est damnée.

Le teint doit être clair, le bronzage signalait le dur travail

à la campagne et n´était pas élégant. |

|

La

toilette quotidienne: Comme on partage les chambres, on ne nettoie que les parties visibles du corps: les mains, les ongles et le visage. Seuls les gens les plus riches pouvaient s'offrir le plaisir d'un bain chaud et parfumé car cela coûtait extrêmement cher. Pour en prendre un, le seigneur dépensait l'équivalent du salaire hebdomadaire d'un manoeuvre. Le savon à l'huile d'olive parfumé aux herbes fut utilisé dans le sud de l'Europe dès le VIIIè siècle. Dans le nord, où l'on se servait d'un produit local fait à base de graisse animale, de cendre et de soude, le savon ne fut introduit que beaucoup plus tard. |

|

Les

vêtements étaient très serrés

aux manches et à la taille. Les femmes, tout comme les hommes, portaient un bliaut (tunique) fait dans une matière riche et plissée. Les jupes des femmes touchaient le sol car on ne devait pas voir leurs chevilles. Elles portaient par-dessus la robe une cotte-hardie puis une sorte de chasuble. En hiver, elles portaient une cape épaisse et ample. Pas de décolleté trop hardi qui attirerait les regards des hommes. Les changements apparaissent surtout au XIVè et XVè siècles. Le costume devient plus ajusté et décolleté. |

|

Les

étoffes: Seulement pour les riches: le lin

fin d'Alsace, le lainage épais et le velours noir d'Italie,

la soie d'Orient et les fourrures. |

|

La

broderie médiévale la plus célèbre

et la plus grande est la tapisserie de Bayeux, (d'un point de vue

technique, il s'agit d'une broderie et non d'une tapisserie), réalisée

au cours du XIè siècle, elle évoque, en laine

de couleur sur une toile de lin, la conquête Normande de l'Angleterre

en 1066. La dame à la licorne, conservée dans le musée de Cluny à Paris. Ce sont six tapis très beaux et si bien conservés qu´ils ont de belles couleurs et qui représentent une dame dans son entourage: Un jardin, des animaux, la servante, la musique, les bijoux.... Il est prouvé qu'entre le Xè et le XIIIè siècl, les châtelaines, dans leurs attentes interminables, copiaient au point de croix les motifs des tapis que leurs époux, entre deux croisades, ramenaient d'Orient. Les broderies étaient des bordures ornementales, naturellement géométriques qui s´applicaient au bord des ourlets et des manches de vêtements masculins et féminins. |

|

Le

vêtement d'intérieur:

|

|

Le

vêtement d'extérieur: est un manteau sans manches, parfois muni d'un capuchon, et que l'on fermait sur la poitrine par une agrafe, laquelle pouvait être un simple crochet, ou un bijou très travaillé. Le manteau d'hiver était par ailleurs souvent fourré de lapin, ou d'écureuil. |

|

Les

chaussures:

|

|

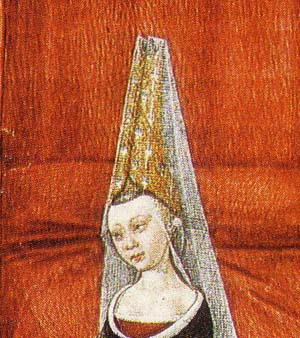

Les femmes nobles portaient des hennins (chapeaux) ou des coiffes à cornes qui leur cachaient complètement les cheveux.Les cheveux sont blonds de préférence et le front large et dégagé. Ils peuvent se peigner tressés en une ou deux longues nattes, en un chignon derrière la tete et recouvert d´un chapeau ou d´un voile-couvre-chef blanc.Ces coiffes sont recouvertes de tissu façonné et parfois d'une résille. |

|

|