Fig. 111

Algodón

Un hilo del tejido de la historia

Las consecuencias del pecado original

Desde el día en que los primeros hombres fueron expulsados del Paraíso, la cuestión del vestido y lo relativo a la alimentación se convirtieron en el centro de todas las actividades económicas de la Humanidad. Para confeccionar los primeros vestidos, nuestros antepasados se sirvieron del pelo de los animales, de su lana y del lino.

En el Nuevo Mundo la historia de los tejidos de algodón se remonta mucho más atrás que la de todos los de otras clases, mientras en el Antiguo Continente, en cambio, los hombres aprendieron primero a trabajar la lana, más tarde, probablemente, el lino y el cáñamo, no llegándole el turno al algodón sino en último término.

El algodón es una planta típica de la región de los monzones; en el período de crecimiento necesita mucha agua, así como mucho sol durante el de la maduración. No puede extrañarnos, por consiguiente, que las primeras noticias que de esta planta poseemos vayan unidas al nombre del héroe indo Manú, hijo del dios solar y, en cierto modo, el Noé índico. Como éste, sobrevivió a un diluvio, tomando tierra con su arca en la cima de un elevado monte. En las famosas Leyes de Manú se prescribe a los sacerdotes la obligación de ceñirse la frente, en el desempeño de sus funciones rituales, con una triple hebra de algodón, precepto que todavía hoy es observado con absoluta escrupulosidad.

En aquellos tiempos la patria del cultivo del algodón se hallaba en el NO. de la India, reducida probablemente a un área poco extensa ; los principios hay que buscarlos en elPunjab, país que sigue siendo una de las regiones principales de producción algodonera. Partiendo de allí, la planta se difundió por la India, siguiendo luego las mismas rutas de tantos otros productos de cultivo : a través del Irán y el Asia Anterior hacia el Norte (hacia el Turquestán y Transcaucasia) y hacia el Oeste (Asia Menor). La importancia de la India como la « Mánchester » del Mundo Antiguo, consistió principalmente en la circunstancia de haber sido los hindúes los primeros que supieron teñir los tejidos. Ellos fueron los monopolizadores del índigo hasta que entró en juego la industria química alemana.

En el curso de los últimos siglos que precedieron a nuestra Era, el algodón, en su expansión creciente, llegó a las costas del Mediterráneo, Palestina y Siria, para penetrar luego en Grecia.

Los helenos entraron por primera vez en contacto inmediato con él durante las campañas de Alejandro Magno. Por su parte los romanos conocieron el algodón en el curso de sus guerras en Asia, a principios del siglo II antes de Jesucristo.

Es significativo que, en su marcha hacia Occidente, el algodón se detuviera en las orillas del Nilo, es decir, en un país que hoy suministra las clases de fibra más largas. A juzgar por las apariencias, Egipto conoció el algodón en la Antigüedad, si bien lo cultivó únicamente como planta de jardín y adorno. Después debió de practicar su cultivo a principios de la Edad Media, ya que los árabes lo adentraron en Occidente desde el valle del Nilo. No obstante, en el período siguiente, el cultivo del algodón cayó totalmente en olvido, hasta que en el siglo XIX el gobernador turco Mehemed Alí decidió reemprenderlo, viéndose forzado, para llevar a efecto su propósito, a someter a duros castigos a los fellahin para obligarlos a la producción de aquella planta, nueva para ellos, y cuyo valor desconocían por completo. El ingeniero francés Jumel descubrió la famosa clase Maco en el jardín de Maho Bey, donde crecía en calidad de arbusto de adorno; así se explica que los alemanes llamen Maco a la referida clase, mientras los franceses la conocen con el nombre de Jumel.

En el transcurso de varios siglos los árabes se enseñorearon del Norte de África, llegaron a las costas atlánticas y conquistaron España. De este modo llevaron a Europa el arroz, la seda, el azúcar de caña, la oveja y el algodón. Este último producto llegó a nuestro Continente por dos caminos distintos : a través de España y de Sicilia, isla que estuvo en poder de los árabes desde el siglo IX al XI. De entonces data la producción algodonera en España e Italia, producción que se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Más tarde sumáronse a dichos dos países, si bien en proporción escasa, los balcánicos, los cuales habían conocido el algodón por conducto de Turquía. Ya un poco antes salían de la India hacia Oriente, primero tejidos de algodón, después semillas de esta planta. La difusión se realizó lentamente ; documentos chinos nos informan de que el emperador Wu Ti (siglo VI antes de Jesucristo) poseía un vestido de algodón, hecho consignado como rareza extraordinaria. Para alcanzar categoría considerable como rama de la vida económica, empero, fue preciso llegar a los siglos XIII y XIV (es decir, aproximadamente la época en que la planta se conoció en Europa).

Planta tartaria Barometz

Hasta la Edad Media no comenzaron a difundirse por Europa los tejidos de algodón ; pues si bien se registra con anterioridad la presencia de algunas piezas sueltas, lo cierto es que los verdaderos introductores en Occidente de aquella fibra fueron los cruzados. En las Cruzadas, los intereses comerciales desempeñaron papel considerable. Los turcos se habían adueñado no solamente de los Santos Lugares de la Cristiandad, sino también de las rutas marítimas que unían Europa con Oriente ; y no eran únicamente los idealistas religiosos, sino también las gentes especuladoras quienes se afanaban por acabar con su dominio.

No era solamente en el Asia Menor donde se encontraba el algodón ; también se habían establecido plantaciones en las fronteras del Estado de Jerusalén, creado por los cruzados. Los mercaderes genoveses, venecianos y bizantinos, únicos «especuladores » (Gewinnler) de aquella época heroica, importaron entonces el algodón en bruto, a la par que telas de la misma fibra.

El interés por el algodón comenzó a crecer en Europa ; y a pesar de existir plantaciones de aquel vegetal en España, Sicilia e isla de Malta, y a pesar también de haberlas visto en el Asia Menor millares y millares de cruzados, difundiéronse por todo nuestro Continente fantásticas narraciones que se mantuvieron por espacio de cuatro siglos. Un viajero inglés de fines del siglo XIV, sir John Maundeville, nos habla, en su libro The Voiage and Travail of Sir John Maundeville, de una oveja-planta de Tartaria, denominada también oveja siria o Barometz, la cual da una clase de frutos parecidos a la calabaza; una vez maduros pueden comerse, y dentro de ellos se encuentra un animalito de carne y sangre, una especie de corderillo cubierto de lana. Cómense ambas cosas, fruto y animal; es algo maravilloso. Yo mismo lo he comido...»

Junto con las leyendas entra en Europa la hilandería de algodón, y en el siglo XIV trabajan ya manufacturas de hilados y tejidos en Alemania, Inglaterra, Francia y Países Bajos.

Europa a la caza del algodón

Uno de los primeros productos que Colón encontró al desembarcar en la isla de Guanahaní fué el algodón, el cual le ofrecieron los indígenas como presente. A pesar de que el navegante no se interesaba, en principio, más que por el oro, no por ello despreció el obsequio y, más tarde, estableció un impuesto sobre varias tribus indias, impuesto que debía ser satisfecho en algodón. Después, los españoles encontraron esta planta por doquier, en sus correrías a través de Centro y Sudamérica, desde México al Perú. Cuando, en busca de oro, violaron las sepulturas peruanas, hallaron en ellas momias amortajadas con telas de algodón.

Los aztecas del antiguo México no conocieron el cáñamo, la seda ni la lana ; y si bien existía en su país el lino, nunca se les ocurrió utilizarlo. Para ellos el pelo de liebre reemplazaba la lana, y las fibras de la pita hacían las veces del lino. La materia básica de su producción textil constituíala el algodón, el cual sabían teñir con gran destreza. Conocían el añil, la cochinilla y el palo brasil.

Tras unos decenios la cultura algodonera desapareció por completo en América ; no obstante, el algodón quedó y su cultivo no fué olvidado. Ya en el siglo XVII el empleo de telas de algodón se había difundido tanto en Europa, que la demanda de materia prima era apreciable. El maravilloso Imperio español, formado, cual por arte de magia, en menos de un siglo, y que había hecho de la metrópoli una de las mayores Potencias que jamás ha visto la Historia, decayó casi con la misma rapidez con que se había engendrado. Europa necesitaba algodón; sus pedidos debían ser atendidos, y pronto hubo países dispuestos a encargarse de aquella función.

Pero ¿por qué los ingleses no se proporcionaban el algodón en la tierra de origen del mismo, en la India asiática, patria inicial de esta planta? La razón es muy sencilla : en aquellas fechas la India no pertenecía a Inglaterra. No hay que olvidar que su dominio sobre el Indostán data de tiempos recientes, puesto que comenzó su penetración en el siglo XVIII y que la Compañía de las Indias Orientales hubo de conquistar paso a paso, acudiendo a pactos o sirviéndose de violencias, las bases de los futuros manantiales de materias primas de Inglaterra. Nadie pensaba a la sazón en establecer plantaciones algodoneras en Egipto. ¿De dónde podía, pues, venir este artículo? Solamente de las Indias occidentales, las cuales no sólo se hallaban totalmente abiertas a los europeos, sino que permitían una organización « racional » de la producción.

La cabaña del tío Tom

Pocas son las explotaciones agrícolas comparables con la algodonera en lo que respecta a los trabajos que requieren. El algodón exige cuidados delicadísimos y, además, la recolección debe efectuarse exclusivamente a mano. El período de maduración del algodón dura varios meses, durante los cuales sazonan y se abren nuevas cápsulas, de cuyo interior el colector ha de ir extrayendo a mano el algodón, suave y semejante a la nieve. Normalmente, la recolección se realiza en tres veces, y mientras dura la operación, se ocupan numerosas personas en las plantaciones. Cierto que una máquina podría vaciar de una vez todas las cápsulas y repetir la operación si conviniese ; lo que no puede hacer, empero, es distinguir los capullos maduros de los verdes. Por eso todavía hoy, cuando han sido ya mecanizados todos los demás procesos (el más importante de los cuales consiste en la separación de las semillas), la recolección sigue practicándose en todo el mundo a mano, y las máquinas recolectoras, caras y complicadas (1), de poco sirven. En la actualidad, en los Estados Unidos se emplean 2 millones de personas en la recolección del algodón, y el encarecimiento de la mano de obra ha sido muchas veces causa de que los plantadores renunciaran al cultivo de la referida planta para sustituirlo por el de otras menos exigentes, tales como el maíz y el trigo.

Fácil es imaginarse el número de obreros que eran necesarios en las plantaciones de las Indias occidentales y Brasil en el siglo XVIII, cuando todas las faenas se hacían aún a mano o con instrumentos primitivos. Pero la demanda de mano de obra no venía solamente de las islas, sino también de los Estados Unidos, de Florida, Georgia y las Carolinas, regiones donde los colonizadores europeos habían introducido el cultivo del algodón a principios del siglo XVII. Si al principio la demanda de esclavos para las plantaciones algodoneras no fue muy grande (aunque se intensificó rápidamente), hay que tener en cuenta que los reclamaban también los plantadores de caña y de tabaco. En la necesidad del trabajo esclavizado, el algodón y la caña de azúcar marchaban juntos, y ambos fueron el motivo primordial de la enorme incrementación del comercio de esclavos. ¡Cuántas cabecitas infantiles se han exaltado al leer las lúgubres narraciones del tío Tom! ¡cuántos puños diminutos se han crispado movidos por las salvajes crueldades de los propietarios de plantaciones!... Y sin embargo, los pequeños campeones de la libertad no sabían que los perversos plantadores no eran los causantes de que persistiese la esclavitud, sino el azúcar y el algodón, productos que tanto necesitaban, como los habían necesitado sus abuelos y abuelitas...

El papel que desempeñaron los españoles en la historia de la esclavitud es de sobra conocido. Los portugueses fueron los iniciadores del tráfico de hombres, y de ellos lo aprendieron sus vecinos ; luego entraron a participar en él los franceses, ingleses y holandeses, quienes practicaban tan repugnante comercio en forma organizada, sólida y lucrativa. Los genoveses se asociaron también en la medida de sus posibilidades, y lo mismo hicieron los alemanes (los Welser de Augsburgo, llamados Belzares, en España), si bien sólo transitoriamente. El negocio se hallaba principalmente en manos de los ingleses, quienes adquirían la mercancía de los árabes y, en menor proporción, de los turcos, los cuales la extraían de la orilla caucásica del mar Negro. Los árabes organizaban expediciones de caza perfectamente metodizadas, invadían las aldeas de los negros, las destruían y, después de dar muerte a los que se resistían, se llevaban a los restantes a sus puertos de mar, donde los embarcaban como esclavos.

Allí los traficantes europeos, en sus factorías, aguardaban la llegada de la « mercancía ». A veces los árabes tenían la osadía de capturar para sí esclavos blancos cristianos ; sus piratas se apoderaban de comerciantes europeos y se los quedaban en calidad de cautivos. Así cayó en la esclavitud el gran pintor del Renacimiento fra Filippo Lippi, a quien el « sañudo moro » no sólo devolvió la libertad, sino que le hizo conducir a Nápoles después de haber el artista dibujado su retrato al carbón sobre una pared blanca. Pero hubo muchos ingleses, franceses y holandeses que, menos geniales, hubieron de apurar el amargo cáliz de la esclavitud que ellos habían preparado para otros.

Al principio, el mercado de venta de esclavos fue la India occidental, hasta que en el siglo XVII fueron aumentando día tras día las demandas de Norteamérica. Los compradores principales eran los propietarios de plantaciones de algodón, cuyo cultivo crecía en aquellas regiones mucho más rápidamente que en todos los demás centros del mundo. La causa de esta expansión rapidísima eran los negros, una de las características de cuyo trabajo era la incapacidad de pasar de un sistema de labor a otro diferente. Esta « especialidad de su naturaleza » persistió hasta su emancipación ; en realidad, sin embargo, es ésta una característica propia de todo trabajo inferior y forzado. En general, se trataba a los negros como al mismo ganado ; en muchos Estados donde la esclavitud estaba legalizada, estaba prohibido enseñar a los esclavos a leer y escribir ; y cuando en 1808 quedó suprimido el derecho de importación de negros de África, en algunos Estados se procedió a una « cría » sistemática de individuos de aquella raza. A mediados del siglo pasado los «criaderos de negros» de Virginia exportaban anualmente unas 6.000 «cabezas »; en promedio, el comercio abarcaba, con el incremento de las personas, 25.000 « piezas » al año. Forzar a los negros a una clase distinta de trabajo era lo mismo que destinar a la carga el caballo de montar. Por eso las explotaciones algodoneras no podían cambiar el carácter del cultivo, como hace el agricultor europeo, con el fin de que la tierra «descanse». Los plantadores absorbían, en el transcurso de unos cuantos años de cultivo algodonero, todos los elementos nutritivos del suelo, y cuando las cosechas empezaban a menguar notablemente, transportaban las plantaciones a otros lugares. Era una Economía extensiva típica a base de esclavos y que no podía subsistir indefinidamente sino a condición de disponer de reservas ilimitadas de terrenos. Así se explica el afán de latifundismo de los plantadores. El algodón esclavizó a los negros, y los negros llevaron las plantaciones algodoneras hasta los últimos confines de los Estados Unidos.

« Cotton is King »

La industria textil no aparece como potente factor económico y político hasta fines del siglo XVIII. A partir de aquel momento, los destinos de las plantaciones algodoneras van indisolublemente ligados a los de los centros fabriles, las Bolsas, los Parlamentos y la « alta política ».

La elaboración del algodón comenzó en Europa casi simultáneamente en Italia y España, desde donde el arte del hilado y del tejido pasó a Holanda, Alemania y Francia. La primera ciudad alemana que poseyó importantes fábricas de tejidos fue Ulm, cuyos habitantes aprendieron experimentalmente en 1320, de los de Constanza, la manera cómo se teje un fustán, tejido que era entonces una novedad de moda, una tela de urdimbre de hilo con trama de algodón. De Ulm las fábricas de tejidos pasaron a Augsburgo, donde la elaboración de fustán fue la base de la riqueza de los Fugger. Según la tradición, en 1530 el alemán Johann Jürgens inventó un tambor de pedal que vino a reemplazar al movido a mano en la operación de hilado. Dibujos salidos del lápiz de Leonardo da Vinci revelan que el tal invento había sido realizado ya con anterioridad en Italia. Según parece, Jürgens no inventó el torno de hilar, sino la rueda alada, impulsando con ello de modo considerable el desarrollo posterior de la técnica de la hilatura.

El algodón fue introducido en Alemania por mercaderes venecianos que lo compraban en Siria y que, por el Brenner, lo hacían llegar a Nuremberg y, desde allí, a Leipzig, Chemnitz y Breslau. De los Balcanes (Macedonia) se remitían partidas menores a Sajonia. Desde el siglo XIV hasta la guerra de los Treinta Años Alemania marchó a la cabeza de todos los países europeos en la fabricación de tejidos de algodón; pero aquel conflicto destruyó por completo la referida industria, la cual no comenzó a desarrollarse de nuevo hasta el siglo XVIII, siendo esta vez su punto de partida el Electorado de Sajonia y no sufriendo ya más interrupciones. Formáronse también entonces los tres principales núcleos de la actualidad: el nordoccidental a ambas orillas del Rhin, el central en Sajonia y Silesia, y el meridional en Baviera, Westfalia y Badén.

De la India pasó a Europa no solamente el algodón, sino también el arte de elaborarlo. En aquel país y en América se practicaba desde tiempos muy remotos el teñido de las telas. El batik, tan conocido hoy del mundo femenino europeo, es una invención de los nativos de la India holandesa.

Inglaterra no aprendió todo eso hasta tres siglos más tarde de haberlo hecho el resto de Europa, especialmente Alemania. Pero cuando, en el siglo XVIII, ésta se dispuso a reorganizar su industria, ya Lancashire llevaba sobre ella la ventaja de un siglo de tranquilo desarrollo, y el dominio británico de los mares aseguraba el abastecimiento de la fabricación con materias primas de Ultramar. En aquel siglo tiene lugar la gran revolución industrial de Inglaterra, llamada a cambiar todas las características de la Economía universal.y a constituir el punto de partida de la tempestuosa historia social de nuestros tiempos. Ella transformó por completo el mundo, habiendo sido uno de sus principales resortes la mecanización de las manufacturas algodoneras.

La invención de la máquina desgranadora favoreció ante todo a América. Antes la separación de las semillas se practicaba con ayuda de un instrumento antediluviano del tipo de la churka india, con el cual una persona muy diestra podía limpiar de 3 a 4 libras de algodón al día. De los resultados obtenidos por la introducción del nuevo aparato podrá juzgarse sabiendo que, antes del invento, los Estados Unidos producían 3.000 balas; pues bien: cinco años después de su aplicación, esta cifra había sido decuplicada y, a los veinte años, era doscientas veces mayor.

El incremento de la producción algodonera yanqui coincidió con la introducción de las máquinas hiladoras en la industria textil inglesa. El primer nombre que nos lega la tradición es el de un alemán establecido en Inglaterra, Ludwig Paul, quien construyó y patentó una hiladora. No obstante, no está probado que fuese el primero, ya que, según ciertas fuentes informativas, le precedió en la idea el inglés John Wyatt. Los creadores de las máquinas que vinieron después fueron indudablemente ingleses. Al primero de ellos, James Hargreaves, modesto tejedor de Blackburne, no le reportó su invento ningún beneficio. Su hiladora era una máquina de ocho husos que construyó en 1767, dándole el nombre de Spinning Jenny, en honor de sn hija. Trabajando en su perfeccionamiento, elevó a 120 el número de husos capaces de ser servidos por un solo obrero. Es decir, hablando en otros términos, que había reducido en el ciento por uno el número de operarios ; así lo creyeron, cuando menos, sus compañeros de trabajo.

La Historia ha probado que se equivocaban. El invento de Hargreaves elevó hasta el infinito la posibilidad de venta de las telas de algodón al abaratarlas. Sin embargo, los obreros no vieron de momento otra cosa sino el perjuicio que iba a proporcionarles el invento y, llevados por la cólera y la desesperación, invadieron la casa de Hargreaves y destruyeron su máquina y otras varias. Cuando, más tarde, otros fabricantes adquirieron nuevas hiladoras, viéronse expuestos al mismo peligro. Hargreaves se trasladó a otra localidad, donde abrió una pequeña manufactura; pero también allí le persiguió el odio de sus compañeros de profesión. Sus beneficios fueron nulos y, en cuanto a la gloria, estábale reservada para después de su muerte, la cual ocurrió en un asilo. Tal fue el primer ejemplo de aquella «racionalización» que ha llegado a su apogeo en nuestros días. Ya entonces se dudaba de su utilidad; no obstante, nada pueden las dudas ante los hechos. Podrá rechazarse la racionalización o recomendarla ; lo que no podrá hacerse es detenerla, como lo demostró el proceso ulterior. A los dos años de la muerte de Hargreaves, en 1769, se patentaba una nueva hiladora accionada por fuerza hidráulica, la Waterframe, de Arkwright.

El invento de Arkwright halló aplicación inmediatamente. También hubo de librar rudos combates, pero la época le era propicia. Los obreros destruyeron su fábrica, y el inventor perdió un proceso entablado por motivos de su patente. No obstante, acabó su vida, comenzada como auxiliar peluquero, siendo noble y millonario y dejando una fortuna de 500.000 libras esterlinas, es decir, 10 millones de marcos. Todavía antes de su muerte surgió un nuevo inventor, Samuel Crompton, tejedor como Hargreaves y que bautizó su máquina con el nombre de Mule-Jenny (mula Jenny). Dióle esta singular denominación a causa de que el nuevo instrumento venía a constituir una especie de híbrido de la Jenny y de la Waterframe. Crompton aumentó aún el número de los husos, y a fines de siglo trabajaban ya en Inglaterra hiladoras de 400 husos.

A la obra de esos precursores sigue una larga serie de eximias invenciones. Todo se racionaliza y mecaniza, y las máquinas son accionadas por el vapor. Descúbrense nuevos métodos de tejido, teñido, blanqueado, torcido ; la Química interviene en la producción. Los ingleses marchan a la cabeza, guardando celosamente su hegemonía. Hasta 1842 la ley castigaba con la pena de muerte la exportación de máquinas textiles de Inglaterra.

Esta clase de prohibiciones nunca ha podido proteger a nadie por mucho tiempo. Además, la Europa continental habría llegado a construir por cuenta propia máquinas hiladoras y tejedoras, a no haber sido por las perturbaciones que originó Napoleón. Los caminos de la guerra se cruzan eternamente con los que sigue el algodón. Bonaparte prohibió a Europa todo comercio con Inglaterra, con lo cual privó al Continente de materias primas coloniales. Por espacio de veinte años vagaron los ejércitos por Europa ; mientras tanto, los barcos ingleses cruzaban tranquilamente por mares y océanos. Al comenzar la Revolución francesa las exportaciones de Inglaterra de géneros de algodón ascendían apenas a un millón de libras esterlinas; al final de las guerras napoleónicas, el año en que tuvo lugar el Congreso de Viena, exportó por un valor de 23 millones de libras, cifra que representaba más del tercio de su exportación total. La mitad de los envíos británicos de artículos de algodón invadieron Europa, la cual se industrializaba. Multitudes de personas dejaban los campos para trasladarse a las ciudades; la calle comenzó a desempeñar un papel en la política; la moda cesó de limitarse a estar al servicio de los ricos. Todo el mundo quiere vestir bien ; nadie quiere ser inferior al vecino.

Todo cede el sitio al algodón : la lana, la seda, el hilo. Cotton is King!

En esta época cristaliza la nueva teoría de la libertad de comercio y de competencia. Se la ha llamado la Manchester Theorie, cuando hubiera sido más propio denominarla «teoría del algodón». Es muy natural que partiera de Mánchester, ciudad que no había de temer competencia alguna, siendo como era la más fuerte de todas. Predicaba la libre competencia de igual modo que podría predicarla el tigre en la yungla: ¡rivalice con él quien pueda! Durante largo tiempo aquella teoría fue aceptada como artículo de fe, hasta que, finalmente, la Europa continental fue cobrando inteligencia. Entonces Mánchester varió de sistema : propugnó una nueva concepción de la política colonial. Hasta entonces las colonias habían sido fuentes de beneficios para el Estado y mercados de adquisición de primeras materias. En el siglo XIX se las convirtió en mercados de consumo de productos textiles ingleses. El Imperio crece. God save the King!

Los ingleses tomaron todas las medidas imaginables encaminadas a impedir la introducción en el Indostán de una industria textil propia, mientras los holandeses desarrollaban en sus colonias una política similar. Las manufacturas se incrementaron solamente, y en proporción inmensa, en Europa, con el consiguiente aumento de las demandas de materias primas. En todas partes empezó una carrera en busca de nuevas primeras materias. La expoliación de América creció poderosamente, hasta que de repente produjéronse acontecimientos que demostraron la absoluta imposibilidad de depender de un solo país. Nos referimos a la guerra civil norteamericana.

Su duración fue escasa, pero lo suficientemente larga para suspender por completo la importación de los Estados Unidos. Las del Brasil y el Indostán podían cubrir solamente en parte las necesidades de Inglaterra, produciéndose en aquellos años la cotton famine, cuyo recuerdo conservan aún los británicos actuales. La guerra americana estalló en 1861. En los años precedentes se habían presentado en Inglaterra brillantes coyunturas ; por eso las fábricas poseían grandes reservas de algodón. Los plantadores de los Estados del Sur intentaron exportar aquel producto, pero los del Norte estrecharon el bloqueo y apresaron sus buques. En otoño de 1861 las fábricas inglesas se dieron cuenta de que sus reservas se terminaban. La fibra de algodón, que en 1861 había costado a 7 peniques la libra, subió en 1864 a más de 32. En Chestershire, de 1.678 fábricas sólo trabajaban 497 en toda su capacidad ; las restantes, o bien habían parado temporalmente, o bien habían cerrado del todo. ¡En tres años las pérdidas se elevaron a 70 millones de libras esterlinas!

Sin inversiones no hay algodón

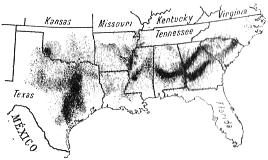

Superada la crisis que había provocado en los Estados Unidos la guerra de Secesión, comenzó para el algodón americano una nueva carrera victoriosa. El cultivo ocupó muy pronto una región inmensa, conocida con el nombre de Cotton Belt. Esta «faja» rodea el golfo de México y corre paralela al océano Atlántico en una extensión de 2.500 kilómetros de longitud y una anchura que oscila entre 200 y 800 km., abarcando una superficie equivalente al triple de la de Alemania. Del conjunto de las plantaciones de dicha área corresponde a cultivos de algodón del 50 al 80 %, siendo el resto principalmente campos de maíz, planta necesaria para el mantenimiento del ganado y que, por consiguiente, se halla de modo indirecto al servicio de la explotación algodonera. Además, cultívanse también en la región indicada el arroz, la caña de azúcar, la cebada y otras diversas plantas. Pero todas ellas juntas no representan ni la mitad del valor del algodón, valor excedido únicamente por la cosecha del maíz de todo el territorio de los Estados Unidos. En la exportación total de este país, el primer lugar corresponde al algodón cosechado en su Cotton Belt.

La cotton famine coiil contribuyó también poderosamente a impulsar el cultivo algodonero en Egipto. Entre 1860 y 1870 los ingleses iniciaron allí la labor que han continuado hasta nuestros días, incluso después de haber reconocido la independencia política del país del Nilo. El valle inferior de este río es acaso la región del mundo entero donde la explotación agrícola se realiza con más intensidad. En ella el área de cultivo del algodón es apenas mayor que la provincia de Brandenburgo, y en esta reducida extensión la longitud de los canales alcanza un total de 19.000 km. Para construir semejante red y mantenerla hubo que valerse del «trabajo de prestación indígena», aunque en modo alguno se acudió a los capitales egipcios. Ya antes de la guerra los británicos empezaron su penetración río arriba, en la región de Gezireh, situada en la «península » formada por la conjunción del Nilo Blanco y el Azul en el Sudán, al mediodía de Jartum. No obstante, los trabajos de irrigación en gran escala no se emprendieron hasta después de la guerra, siendo los resultados obtenidos los siguientes :

en 1914 el Sudán había exportado unas 3.000 toneladas de algodón; en 1937, en cambio, la cifra de exportación se elevó a 55.000 toneladas. Otra empresa, más grandiosa todavía, de los ingleses, es la construcción del famoso pantano de Assuán, el mayor embalse del mundo.

Hoy Egipto no teme oscilaciones que puedan resultar de cosechas buenas y malas, y no tendría sentido la interpretación, de José del sueño de los siete años de hartura y los siete años de hambre. El sistema de riegos pone a Egipto a cubierto de las veleidades del clima.

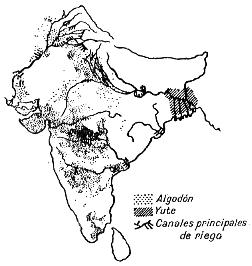

Durante los primeros cien años de dominación en la India los ingleses casi no se interesaron por el cultivo del algodón, el cual fue abandonado a los indígenas. Desde tiempos muy remotos hallábase este cultivo en manos de los labriegos hindúes, gentes paupérrimas, poseedoras de extensiones reducidísimas de terrenos, sujetas a pesados impuestos y totalmente incapaces de perfeccionar la técnica agrícola. El interés se despertó cuando la cotton famine y el crecimiento de las superficies destinadas al cultivo de esta planta alcanzó su punto máximo en el último decenio del pasado siglo, para empezar a decrecer de nuevo y reaccionar otra vez por efecto de la guerra mundial. La zona del algodón hindú se extiende desde el curso superior del Ganges y el Indo hasta la punta extremomeridional de la Península. Sin embargo, el porvenir de la producción algodonera de la India no se halla en el Sur, sino en el Norte, en el valle del Indo, cuyas condiciones físicas son muy semejantes a las de Egipto. Únicamente el monzón no llega a esta comarca, la cual se ve privada de sus benéficas lluvias.

En la región comprendida entre el Indo y su afluente el Suttley, en el Punjab, existen desde remotas épocas sistemas de irrigación artificial; sin embargo, han sido los ingleses quienes en fecha recentísima han creado allí una red grandiosa de canales capaces de regar una extensión de más de 6 millones de hectáreas. Encuéntrase allí la principal de las regiones del trigo, a la par que se desarrolla, cada día con mayor intensidad, el cultivo del algodón. La comarca de Sind, en el Indo inferior, promete ser con el tiempo la más productiva de las zonas algodoneras del Indostán; allí, en las cercanías de Sukkar, se ha construido un embalse grandioso capaz para regar unos 2 millones de kilómetros cuadrados. No menos de 200.000 hectáreas de esta superficie se destinan al cultivo del algodón de fibra larga, la más cara de las variedades de la planta.

En China existen plantaciones algodoneras en el valle del Yang-tse-Kiang, así como también en el Hoang-ho medio y alrededor de Shanghai. Más hacia el Este las encontramos también en Corea, donde este cultivo tiene la respetable edad de medio milenio, aunque solamente empezó a tomar notable desarrollo el día en que el capital textil japonés emprendió su explotación por cuenta propia.

De menor importancia son las plantaciones algodoneras de todas las zonas de los monzones, así como de Australia, donde las superficies de cultivo se han decuplicado en el curso de los últimos quince anos. No obstante, en todos esos países el algodón no puede aspirar a porvenir alguno; en Indonesia, por cansa de la ausencia de vastos terrenos; en Australia, por la escasez de población. También suministran algodón los países del Asia Anterior y del Asia Menor, Persia y Turquía, así como Siria, aunque en menor cantidad.

Una tierra de gran porvenir en este concepto es el Turquestán, tanto el ruso como el chino (Sinkiang), donde el cultivo algodonero se conoce desde la dominación árabe (siglos VII al VIII). Ya entoncess existían allí grandiosas instalaciones de riego, pero las guerras de los mogoles fueron funestas para el Turquestán; todo quedó devastado, y la obra de destrucción que habían iniciado los hombres fue continuada y completada por la arena.

Con la ocupación del Turquestán occidental por los rusos comienza un nuevo período histórico para la producción algodonera. Entre 1880-1890 tuvo lugar la construcción del ferrocarril, siguiendo después la de canales de riego. Antiguas comarcas algodoneras volvieron a nueva vida, y ya antes de la guerra la producción del Turquestáii cubría la mitad de las demandas de la industria textil rusa. Vinieron luego la revolución y la guerra civil; en 1922 apenas se explotaba la décima parte de los campos algodoneros ; hubieron de transcurrir aún seis o siete años antes de que se restableciera la producción. El sistema de irrigación, destruido por la guerra civil, fue renovado y ampliado. Además, hoy el cultivo del algodón se desarrolla en Transcaucasia, Cáucaso septentrional, Ucrania y Crimea.

No cabe duda de que uno de los puntos donde el algodón tiene más brillante porvenir es África. Todas las Potencias europeas se esfuerzan por desarrollar en ella el cultivo de tan preciosa planta, tanto en sus propias colonias como en las que pertenecieron a Alemania (África oriental alemana, Togo, Camerón), donde los germanos habían iniciado yá aquel cultivo en gran escala antes de la guerra.

El « drama del algodón »

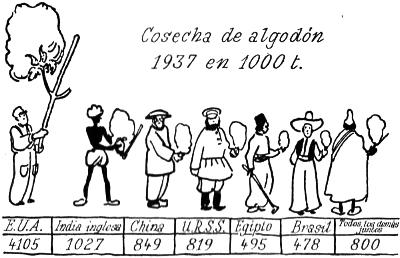

Hubo un tiempo en que ciertas gentes perspicaces, al considerar las estadísticas del rendimiento de la producción algodonera de todos los países juntos, se dijeron, con gesto de duda: «Si la industria textil sigue creciendo al ritmo que hasta ahora, pronto no dispondrá del algodón necesario». Hoy nadie se hace ya esta reflexión. En 1926-1927 se cosecharon en todo el mundo 7 millones de toneladas de algodón ya limpio, correspondiendo a los Estados Unidos casi las dos terceras partes. Cuando los precios empezaron a bajar, una ley vino a limitar en América el cultivo de la planta, obteniéndose el «éxito» de que en 1934 los terrenos cultivados abarcaron la extensión mínima desde 1905.

Los yanquis reducen sus plantaciones a fin de mantener elevados los precios; los demás explotan los precios altos para desarrollar su producción ; así resulta que en la actualidad el principal de los países exportadores de algodón es el Brasil. También la República Argentina y Perú incrementan sus plantaciones ; pero simultáneamente va disminuyendo la exportación de los Estados Unidos. Los cultivadores de los Estados del Sur están desesperados; el Gobierno se ve obligado a idear constantemente nuevos recursos proteccionistas, al ver que el máximo elemento del comercio norteamericano de exportación se debilita paulatinamente. Tal es el que los yanquis llaman el «drama universal del algodón», aunque en realidad es un drama escuetamente americano.

Mientras en Ultramar, en los Estados Unidos, discurre el drama de la materia prima, en Inglaterra podemos presenciar el de la industria. En ambos casos se trata d.e un drama auténtico, y aun diríamos mejor de una tragedia, ya que la decadencia de todo monopolio lleva siempre en sí los elementos esenciales de la tragedia, principalmente la lucha contra el destino...

¿Cómo ocurrió el hecho? No ha mucho el escritor inglés J. B. Priestley nos lo explicó, después de recorrer las diversas zonas industriales de su país, entre otras Lancashire y la orgullosa Mánchester, la ciudad que un día «tuvo más inmundicia y más dinero que otra cualquiera y que representaba a Inglaterra». «Cuando se permite trabajar en ella, puede obtenerse una hilandería sin pagar alquiler. Nadie tiene dinero para comprar fábricas, arrendarlas o ponerlas en explotación.»

Tiempo ha que la producción de las fábricas inglesas superó los límites de lo necesario para cubrir las demandas interiores. Se levantaron fábricas enormes, se adiestraron centenares de miles de obreros, con el cálculo, infalible en apariencia, de que en los países orientales vivían muchos millones de personas que serían consumidores de los artículos manufacturados. Al principio la previsión resultó justa; el Oriente pagó por la indiana los precios que se le pedían, sin entender nada en la fabricación de ella. Pronto aprendió, sin embargo. Los mismos ingleses se apresuraron a venderle máquinas, y para aprender su manejo pasaron a Inglaterra «ciertas gentes quietas, laboriosas, jóvenes y sonrientes». «Hicieron sus cursos de aprendizaje, no desaprovecharon nada y, despidiéndose de sus profesores con una sonrisa, desaparecieron en la inmensidad azul. Unos años después... desaparecía también una buena parte del comercio de Lancashire con Oriente. »

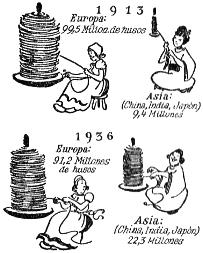

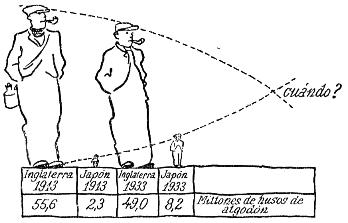

Europa, considerada en conjunto, ha aumentado un poco, después de la guerra mundial, el número de sus husos y telares. Sin embargo, no todos trabajan; el número de los husos en actividad se ha reducido en un 8 % y en Inglaterra hasta en un ¡25 %! ¿Qué ocurría, entretanto, en Oriente? El Indostán aumentaba en un 50 % la cifra de sus husos, el japón la quintuplicaba, y China, pese a su eterna guerra civil, la cuadruplicaba. El número de telares menguaba en Inglaterra en un 25 %, mientras el Japón lo ¡quintuplicaba! En 1913 la importación inglesa representó el 97,1 % de la total hindú, en lo que respecta a telas de algodón, mientras la japonesa no ascendía más que al 0,3 %; en 1932 Inglaterra cubría el 48,7 por 100 y el Japón el 47,3 %. En la actualidad, la importación nipona supera a la británica en cantidades cada día mayores. Para los ingleses parece que sería lo más acertado asegurarse el mercado de venta del Indostán a base de comprarle sus algodones ; sin embargo, no pueden lograrlo. La joven industria japonesa demuestra saber adaptarse mejor que la antigua, inmovilizada por el peso de las tradiciones técnicas y de los capitales asentados. Para los señorones de Lancashire es ya tarde para aprender de nuevo; no quieren ni pueden concurrir a la escuela de Osaka.

Otra vez el algodón es factor de política. Él fuerza al Japón a ir en busca de materias primas a Borneo, Filipinas, Persia, Turquía y Brasil. Tiempo ha que esta política inquieta a los Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Holanda. El algodón lo demuele todo. ¡Qué baluarte podría resistirle cuando en la propia Inglaterra ha debido capitular ante él el castillo del liberalismo económico! Mánchester no defiende ya el principio del libre comercio ; abruma al Gobierno con sus peticiones y no cesa de pedir auxilio. Después de la guerra, el número de husos disminuyó en Inglaterra en unos 4 millones, y en nuestros días la Cotton Spinner Association ha tomado la resolución de parar unos cuantos millones más.

Inglaterra conquistó el Oriente con su algodón; hoy el Oriente trata de emanciparse de Inglaterra por el mismo medio. Cuando Gandhi, encarcelado primero, llamado después a conferenciar con el Gobierno británico, presentóse en Londres con una rueca en la mano, hubo que ver en ello un símbolo y una advertencia. Gandhi ve en la rueca el arma de la emancipación ; declaró el boicot a los artículos de algodón ingleses y prescribió a todas las mujeres hindúes la obligación de dedicar unas horas diarias a hilar. Se equivoca; la rueca no puede vencer a la hiladora europea; contra una máquina puede sólo luchar otra máquina, y así avanza el Oriente, pese a la agitación de Gandhi.

(1) ¡Un americano ha hecho patentar una máquina recolectora con célula fotoeléctrica!

"Las riquezas de la tierra, geografía económica al alcance de todos" J. Semjonow

Barcelona, 1940

Traducción de F. Payarols

Editorial LABOR S.A.