Portada.Historia.Tecnología.Sociedad.Enlaces

El

pan nuestro de cada día

Diez mil

años

No hace tanto tiempo que comemos el pan elaborado en la forma en que

hoy se prepara y, sin embargo, el trigo común viene sirviendo de

alimento al hombre desde épocas remotísimas. Llegó

a nosotros procedente del cercano Oriente, es decir, de las regiones ocupadas

actualmente por Persia, la parte meridional del Turquestán, Transcaucasia

y Turquía. Durante mucho tiempo se creyó que dichos países

eran la patria originaria del precioso cereal ; pero hallazgos recientes

han venido a demostrar que tanto él como la cebada eran objeto

de cultivo en las regiones litorales del Mediterráneo ya durante

la época neolítica, es decir, hará unos ocho o diez

mil años.

El centeno y la avena, en cambio, llegaron a Europa posteriormente

y no cabe duda de que por otro camino. El centeno procedía de las

orillas del mar Negro, y las huellas más antiguas que de él

se conocen en nuestro Continente se han encontrado en la región

intermedia entre los Alpes y los Cárpatos. Un hallazgo testifica

también la presencia del centeno en el Sur de Francia unos cinco

mil años antes de nuestra Era, si bien los primeros indicios de su

cultivo datan de fecha posterior. Resulta muy interesante la relación

que existe entre el centeno y el trigo, y que han puesto de relieve los

estudios de arqueólogos y botánicos. En los climas cálidos

de Asia el centeno crece en estado silvestre entre los trigos, y es probable

que, mezclado con éstos como un indeseable llegara a regiones más

septentrionales, donde, al encontrarse con condiciones climatológicas

más rudas, se emancipó muy pronto, conquistándose una

categoría igual a la del trigo. Este hecho parece que tuvo lugar

en alguna de las comarcas costeras del mar Negro.

En las antiquísimas tumbas babilónicas y egipcias se

han encontrado granos de trigo y de cebada en perfecto estado de conservación.

En nuestros museos pueden verse representaciones detalladísimas

de cómo los egipcios sembraban, cosechaban, segaban y trillaban.

Todos recordamos las narraciones bíblicas, como aquella en que Faraón

coloca a José al frente de una oficina de administración

y abastecimiento de cereales por cuenta del Estado. En China el trigo se

cultivaba ya a principios del tercer milenio antes de Jesucristo.

Nuestros antepasados aprendieron muy pronto a servirse del trigo como

substancia alimenticia. Al principio se limitaban a recoger el grano; después,

las mujeres prehistóricas supieron ya tostarlo, cosa que representó

un gran progreso, si se tiene en cuenta que con esta operación

la pulpa se separa fácilmente de la leve cascara y así puede

triturarse sin dificultad. El grano triturado daba una harina tosca, precursora

de la harina actual. De ella a la preparación de la masa no había

más que un paso; pero es probable que para darlo fueron necesarias

una a dos docenas de generaciones de amas de casa.

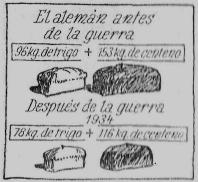

Fig. 7

De la masa se aprendió poco a poco a confeccionar

la galleta, para lo cual era suficiente cocer en las cenizas porciones

más o menos gruesas de aquélla, obteniéndose de este

modo el antecesor de nuestro pan actual. Esas galletas las comieron tanto

los europeos de la Edad del Bronce como los antiguos babilonios, egipcios

y hebreos. Consistían en una pasta áspera y pesada, con un

elevado contenido acuoso; a fin de que se cociera más fácilmente

se la cortaba en delgadas láminas. Este tipo de pan no necesitaba

« crecer » ; por eso podía elaborarse sin levadura. La

propiedad de « crecer » es especialmente característica

de la harina de trigo. ¿Por qué? Este cereal contiene, en

proporción considerable, una mezcla de determinadas substancias albuminoideas,

el « gluten », que da a la masa una consistencia y una elasticidad

uniformes y no le permite apelmazarse. Por eso la harina de trigo da un

pan más ligero y esponjoso. El centeno contiene menos gluten, y la

cebada y la avena lo encierran en cantidad mínima, razón por

la cual esos dos cereales últimamente nominados sólo se prestan

para fabricar galleta. No se crea, sin embargo, que ésta no resulte

sabrosa ; los pueblos del Cáucaso, armenios, georgianos y persas

la comen, así como los del Norte de Europa. El lawasch armenio

es una lámina larga, delgada, blanca, hecha de masa cocida y cuyo

origen, inmediato hay que buscarlo en Babilonia. El vendedor que, en Eriwan,

transporta sobre la cabeza su batea de madera repleta de centenares de esas

hojas de lawasch, no sospecha seguramente que lleva sobre sí

como un capítulo de una buena parte de la historia de la civilización.

Asimismo la galleta escandinava suscita uno de los recuerdos más

antiguos de la Edad de la Piedra. Los restos de este pan que se han encontrado

en las tumbas de los vikingos en nada se diferencian de la galleta que comen

hoy los campesinos suecos y noruegos.

Los griegos y los romanos conocieron todas las especies de cereales

propios para la panificación. Los helenos, empero, no apreciaban

el centeno y lo consideraban casi como una plaga de los campos. La cebada,

en cambio, gozaba de considerable estima; pero el trigo era ya el cereal

por excelencia, y como no se producía en el país en la cantidad

necesaria, los griegos lo importaban de Egipto, de Siria y de sus colonias

del mar Negro. Los romanos al principio tuvieron bastante con su trigo italiano

; pero más tarde hubieron de importarlo también, en grandes

cantidades, de Asia, África, España y Sicilia. Roma comía

ya pan elaborado con levadura, aunque no se conocían todavía

los fermentos. No obstante, este pan blanco fermentado era artículo

de lujo, destinado exclusivamente a las mesas opulentas, según puede

verse por la narración, que debemos a Petronio, de un opíparo

banquete ofrecido por el « nuevo rico » romano Trimalción.

El pueblo se alimentaba principalmente de avenate y gachas de mijo, con

aditamento de aceitunas, leche y queso y, en días extraordinarios,

de vino y carne. Las gachas y la galleta constituían la base de la

alimentación de los legionarios romanos, quienes, con el estómago

lleno de esas substancias, compuestas de agua en sus tres cuartas partes,

conquistaron el mundo.

En la Edad Media predominaron en Europa el centeno, la cebada y la

avena, cereales que, junto con las especies extendidas hoy por Oriente,

el mijo y el alforfón, constituían la alimentación

de los europeos. Hoy las gachas de mijo ya sólo las encontramos

en los cuentos. El trigo se cultivaba principalmente en el Sur de Europa,

aunque también allí, como en el Centro, el pueblo se alimentaba

con gachas y galletas; en cuanto al pan blanco, siguió siendo durante

mucho tiempo, para las clases humildes, una verdadera golosina e incluso

un medicamento, ya que se suministraba a los enfermos. El francés

Rabelais escribió en el siglo XVI sus Aventuras de Gargantúa,

donde se explica cómo una vez quisieron unos campesinos comprar

pan blanco en la panadería, pero fueron despedidos con desprecio.

Entonces uno de los compradores dijo al panadero : « — Vuestra conducta

es indigna de un vecino ; y si cuando queráis comprar nuestro trigo,

nosotros os contestamos como lo hicisteis vos, ya veremos con qué

fabricáis los bollos y panecillos... ». A lo cual replicó,

sarcástico, el tendero : « — ¡Vean el gallo cómo

alza la cresta! ¿Se le habrá indigestado el mijo? ».

Es decir que, según puede verse, los campesinos, a pesar de ser

quienes sembraban y cosechaban el trigo, debían comer mijo.

Hacía ya mucho tiempo que se conocía el pan blanco fermentado,

cuando empezóse, al fin, a añadir levadura a la pasta para

que creciese. La innovación tuvo lugar en época en que ya

se elaboraba en Europa la cerveza, y así los panaderos podían

procurarse levadura con gran facilidad. Desde entonces el pan ligero, el

verdadero pan blanco suplió a la masa ácima y pesada que durante

siglos enteros había alimentado a la Humanidad. No obstante, el paso

no se dio de modo definitivo hasta una época relativamente reciente.

Todavía en 1666 el Gobierno de Francia consultó a la Facultad

de Medicina acerca de la inocuidad de la levadura. La consulta fue evacuada

en el sentido de que la levadura es perjudicial, por ser un producto de descomposición

del agua y la cebada (así explicaban los sabios el fenómeno

de la fermentación).

En el curso de los siglos la Humanidad ha ido trazando su «mapa

del pan». En los países europeos situados al Oeste del Rhin

se consume exclusivamente pan blanco. Los existentes al Este de aquel río

constituyen la zona de los tipos de panificación mixta, para pasar

insensiblemente, una vez cruzados el Elba y el Oder, a la del pan negro,

el cual se consume, en Oriente, hasta el océano Pacífico.

Al Este del Vístula alternan con el pan negro las gachas y las sémolas.

El pan blanco del Sur de Rusia cede el lugar a la sémola y la galleta

de los caucasianos ; de éstas se pasa a las gachas de mijo del

Asia anterior, para ir a parar, finalmente, a las gachas de arroz de chinos

y japoneses.

Actualmente se calcula en 400 a 500 millones los europeos, americanos

e hindúes que se alimentan de trigo, y en 500 a 600 millones los

asiáticos que viven de arroz. Además, en el Norte de Europa

y Rusia se cuenta de 100 a 150 millones de personas que consumen preferentemente

centeno ; en el Sur y Sudeste de Europa, en América y África

son de 50 a 70 millones los que se alimentan con maíz; en cuanto al

mijo, es el alimento corriente de muchas docenas de millones de hindúes,

chinos, japoneses y africanos. En conjunto, puede decirse que la mitad de

la población total del Globo se alimenta de trigo y centeno, mientras

la otra mitad lo hace de arroz, mijo y maíz.

Pero existen también muchos pueblos que desconocen toda clase

de cereales. Los indígenas del Pacífico viven preferentemente

de los tubérculos del taro; en el Sur de Asia y ciertas regiones

de África y América, son las raíces bulbosas del ñame

las que constituyen el principal alimento; las tribus aborígenes

de Sudamérica se alimentan con la fécula de los bulbos de

la mandioca (la yuca brasileña), de la cual se extrae la tapioca,

tan apreciada en los mercados europeos; en Centroamerica los naturales comen

plátanos, haciéndolo cuando están aún algo

verdes, antes de que la fécula se haya transformado en azúcar

; en África millones de personas viven de la «banana farinácea»,

la cual sólo cocida es buena y puede convertirse en verdadera harina.

En Malaca y en las Indias Holandesas muchos habitantes se nutren del sagú

extraído de la médula feculenta de una palmera especial.

La batata, la oca, el olluco, la maranta, etc.,

son otros tantos tubérculos alimenticios, a los cuales debemos agregar

nuestra apreciadísima e indispensable patata.

Cuando Saturno está en Capricornio

Así, pues, en el espacio de los diez mil años a que acabamos

de pasar revista, el hombre aprendió a sacar su pan de la tierra.

Pues bien ; la historia de esos siglos de aprendizaje dista mucho de ser

un idilio ; siempre la mayor parte de la Humanidad ha vivido bajo la amenaza

de morirse de hambre.

Como fenómeno colectivo y latente, el hambre, para Europa, ha

pasado a la Historia. No se crea, sin embargo, que pertenezca a épocas

muy remotas ; toda la Edad Media vivió bajo su signo. En el siglo

IX prodújose cuatro veces una carestía general dentro de las

fronteras del Imperio de Carlomagno ; en el siglo XI, el fantasma del hambre

se presentó dos veces; en el XII, cinco, y una en el XIII. En los

períodos intermedios sufrieron de la terrible plaga algunos países,

y un estudio especial permite consignar 276 carestías en el curso

de seiscientos años, lo cual equivale a decir que casi cada dos años

hubo algún pueblo europeo condenado al hambre.

Muy raras veces la carestía se limitaba a un año, debido

a que, transcurrido el primero, los campesinos habían perdido generalmente

su ganado y no estaban en situación de cultivar los campos para la

próxima cosecha. En muchas ocasiones faltaba incluso la semilla,

devorada en momentos de angustia. Por regla general, la población

consumía todas sus provisiones y después emigraba de la comarca

agotada. Al principio se suplía la harina de centeno con la avena;

después se pasaba a las berzas y los herbajes, hasta que se perdía

por completo la noción de lo que era comestible o lo que no ; entonces

las gentes se envenenaban comiendo hongos ponzoñosos, cocíanse

sopas con corteza de árboles, y mezclábanse éstas con

barro para fabricar pan con la pasta obtenida. En Francia había una

montaña que era famosa por su «tierra» nutritiva... En

muchas comarcas los conventos remediaban, en lo que cabía, tanta miseria,

distribuyendo las existencias que poseían; pero la terrible escasez

no podía compensarse con tan reducidos recursos. Los monjes vivían

mejor que el pueblo de las tierras inmediatas. De los claustros salían

amargas quejas ; los frailes «¡llevaban demasiado tiempo!»

comiendo pan negro, no tenían vino e incluso los días de ayuno

debían tomar leche, ¡ya que no había pescado! Esas lamentaciones

no impresionaban a la población local. En el siglo XII las turbas

devastaron el convento de Fulda, y un día en que el obispo Poppo

(después papa con el nombre de Dámaso II) llegó a su

ciudad de Brixen seguido de un gran cortejo y se dirigía, montado,

hacia la iglesia, vióse rodeado del pueblo en actitud hostil. El prelado

intentaba rescatarse con dinero, pero las turbas hambrientas lo rehusaban,

ya que nada podrían comprar con él; exigían el bien

nutrido caballo del obispo. Éste y algunos de su séquito hubieron

de apearse, y ante sus ojos los animales fueron sacrificados y despedazados.

Las crónicas nos hablan repetidamente de casos de antropofagia

; en los siglos IX, X y XI son numerosos en Francia, Bélgica y Alemania

; más tarde, históricamente registrados, los hubo en Lituania,

Hungría, Bohemia, Polonia y Silesia. También nos hablan de

ellos los cronistas de la guerra de los Treinta Años.

Durante los siglos XV, XVI y XVII produjéronse carestías

en numerosos países. Mientras la última «verdadera»

que sufrió Inglaterra tuvo lugar en el siglo XVI, en Irlanda se registró

otra todavía en los años 1846-1847.

En Francia toda una serie de años de hambre precedió a

la Revolución de 1789. Para Inglaterra fueron « años

de hambre » los de 1800-1801, 1816-1817 y el 1846 ; en todos ellos

hubo motines, pillajes y una espantosa mortalidad infantil, todo por causa

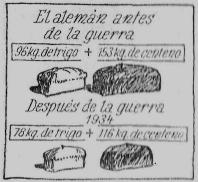

de aquella tremenda plaga. En 1847 el mismo rey declaró que comía

pan elaborado con harina de trigo y centeno a partes iguales, y recomendó

a los ciudadanos que siguiesen su ejemplo. No obstante, la mayoría

de ellos mal podían obedecer este mandato, puesto que no disponían

de ninguna de ambas harinas.

En el siglo XIX, desterrado ya el hambre de la Europa occidental, siguió

reinando aún en Rusia, donde cualquier contingencia histórica

llevaba consigo la terrible calamidad. La gran revolución social

del siglo XVII, aquella «época turbulenta» que dió

materia para la ópera dramática Boris Godunof, trajo

una espantosa secuela de hambre. «Moría el pueblo, aullando

de dolor », dice Puschkin. De entonces acá el azote se ha repetido

muchas veces, aunque en forma menos horrible: en el reinado de Pedro el

Grande, durante las guerras napoleónicas, después de la emancipación

de los siervos y, más recientemente, tras la primera revolución,

en 1905. Basta con enumerar las principales carestías que se produjeron

durante el pasado siglo, para darse cuenta de la espantosa frecuencia de

esta plaga en Rusia. Limitándonos a consignar las fechas más

trágicas, citaremos los años de 1820-1821, 1833, 1835, 1839-1840,

1845-1846, 1848, 1855, 1859, 1870, 1880, 1889, 1891-1892, 1897, 1901, 1906

y 1911.

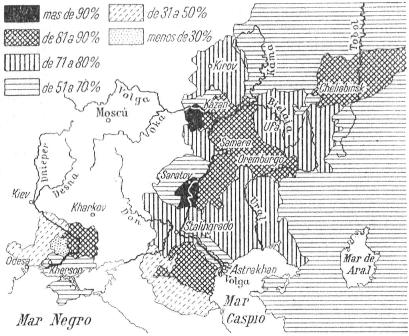

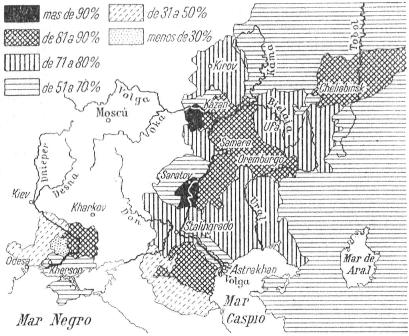

Las regiones de Rusia más ricas en cereales, especialmente la

del trigo, se concentran en una faja de terreno castigado con frecuencia

por la sequía. La agricultura rusa se hallaba en estado rudimentario

y había tanto terreno, que nadie se preocupaba de trabajarlo. Confiábase

más en la cantidad que en el producto. Y así, cuando se presentaba

la sequía, el hambre era inevitable.

En Rusia las calamidades se ceban despiadadamente. La horrible escasez

de los años 1921-1922 fue la consecuencia inmediata de la destrucción

de la red ferroviaria y de la Economía rural, motivada por la guerra

civil. La Naturaleza fue cruel en aquel año aciago. En la región

del Volga la tierra era negra y dura como piedra, y la semilla germinada

se abrasaba, literalmente. El hambre se entronizó en 25 gobiernos

(provincias), habitados por 90 millones de almas. De ellas 40 millones sufrieron

por espacio de dos años ; 5 millones perecieron. Repetíanse

las tragedias que nos había legado la tradición medieval.

Fig. 8. Regiones de Rusia afectadas por el

hambre en 1921-1922. Los contingentes de hambrientos se expresan en tantos

por ciento de la población.

A medida que nos alejamos hacia el Este, las hambres

se hacen más frecuentes, siendo tanto más terribles las manifestaciones

concomitantes. Los valles del Indo y el Ganges son, tal vez, los más

feraces del Globo ; en una extensión de 3.000 km. de longitud el

suelo está formado por tierras de aluvión; no se encuentra

en él una sola piedra. Y no obstante, todo depende de la lluvia.

De Este a Oeste, las precipitaciones atmosféricas decrecen progresivamente

y hay años en que, mientras Assam y Bengala se hallan materialmente

inundadas, el Punjab, tan fértil como ellas, no recibe una sola gota

de agua. Peor es todavía cuando las lluvias caen en tiempo inoportuno

en el valle del Ganges medio y en los feraces oasis del Decán; son

el signo precursor de una carestía de cuyas proporciones y terrores

no pueden tener idea los europeos. En el transcurso del siglo XIX la situación

del campesino hindú empeoró notablemente, debido a la implantación,

en 1860, del Derecho civil inglés, el cual reconocía al acreedor

la facultad de enajenar las tierras cultivables para resarcirse de sus créditos.

Además de las inundaciones, ciclones, sequías, plagas de

langosta y epizootias, cayó sobre el labriego una verdadera nube

de usureros. Resultado de ello fue que 730.000 aldeas hindúes quedaron

condenadas al hambre perpetua. Durante todo el sigloXVIII la India sufrió

solamente dos grandes carestías (años 1761 y 1769-1770); entre

las dos costaron al país 10 millones de vidas humanas. En la primera

mitad del siglo XIX prodújose una gran escasez el año1838

; en cambio, durante la segunda mitad registráronse ocho, las de

1861, 1866, 1869, 1874, 1876-1877, 1897 y 1899-1901.

Además, en el último cuarto del siglo XIX se dieron otros

quince casos en que el hambre asoló a provincias aisladas. Todas esas

«grandes» y «pequeñas» calamidades causaron

la pérdida, según datos oficiales, de 25 millones de personas.

En el siglo actual la India ha sufrido hambre en los años 1902, 1905,

1906 y, con una intensidad desmesurada, en 1918 y 1921-1922.

Mientras en la India las carestías deben achacarse casi siempre

a la sequía, en China resultan motivadas, además, por las

inundaciones. Tampoco allí la plaga se superaba nunca en un año,

y lo mismo ocurrió en la Europa medieval y en el antiguo Egipto;

los «siete años flacos» de la Biblia reaparecen en las

viejas crónicas de China. Este país tuvo su « diluvio

» en el siglo XXIII antes de Jesucristo ; el río Amarillo ocasionó

una inundación tal, que « las aguas subieron hasta el cielo

». Desde entonces estuvieron realizándose, por espacio de cinco

siglos, trabajos encaminados a consolidar las orillas; el gran emperador

Yü invirtió nueve años en la construcción de un

canal que debía rectificar el cauce del río ; pero al décimo

año una gran sequía, que se prolongó por espacio de

otros siete, vino a interrumpir los trabajos. Al ver el soberano que los

sufrimientos del pueblo se hacían intolerables, decidió sacrificarse

para aplacar la cólera de los dioses. ¡Lástima que no

hubiera adoptado antes aquella resolución, ya que ella bastó,

sin ni siquiera la necesidad de llevarla a cabo, para abrir las esclusas

celestiales!

En China, a la pobreza económica del campesino se une el ritmo

de la Naturaleza, espantoso por sus efectos. Con. frecuencia el hambre empieza,

en el Sur del país, con las inundaciones ; al año siguiente

éstas se reproducen en la China central, mientras en el tercero

aparece la sequía en el Norte. Resultado de este proceso fue que,

en el espacio de dos mil años, casi no hubo uno solo sin que el

hambre se dejase sentir. La historia china nos ofrece una enumeración

detallada de las medidas que tomó el famoso reformador y emperador

Wu-Ti en los siglos II y I antes de Jesucristo para luchar contra la escasez.

Organizó almacenes de grano, construyó carreteras y canales,

trasladó a otras comarcas a la población sobrante de las

regiones castigadas y, finalmente, consiguió consolidar las orillas

del río Amarillo. Todas esas providencias resultaron de gran eficacia

contra las inundaciones, pero no pudieron preservar al país de las

sequías, de las cuales se contaron 583 entre los años 620

y 1643.

Como había ocurrido en la India, también en China el contacto

con la civilización europea vino a acrecentar los horrores del hambre.

En el espacio de los últimos sesenta años, China sufrió

de esta calamidad en 1876-1878,1887, 1892-1894, 1898, 1905-1906, 1910-1911,

1917, 1919-1921 y 1927-1929. Esta última carestía fue, por

la extensión que adquirió, una de las más espantosas

que registra la Historia. Abarcó todo el territorio de Oriente y

llegó incluso al África: hubo hambre en China, Corea, India,

Persia, Turquía, Túnez, Kenia y en el Congo belga.

Fig. 9

Tampoco los japoneses se libraron de la triste experiencia

del hambre. En el antiguo Imperio esta plaga era muy corriente; baste decir

que, durante los ciento cincuenta años que precedieron a la «revolución

desde arriba» (1868), la población del país no aumentó.

Después de la reforma, las circunstancias cambiaron; con todo, las

catástrofes naturales (sismos, tifones, heladas), tan frecuentes

en aquellas islas y la mísera condición de sus campesinos

han contribuido a las repetidas carestías que se han producido, incluso

en fechas muy recientes, en algunas provincias del Imperio.

Cuando la esquelética mano del hambre se dispone a estrangular

al pueblo, éste siente su indefensión ante los insondables

designios de la Naturaleza. Cada época se ha esforzado por interpretar

a su manera el sentido de las calamidades que se cebaban contra ella. En

una crónica alemana del siglo XII, las causas del hambre se explican

del modo siguiente: «Saturno es muy frío por naturaleza; cuando

encuentra al Sol en los signos estivales del Zodíaco, se produce

tiempo destemplado y lluvioso ; pero cuando coincide con él en los

signos invernales, el frío es doblemente intenso. Al llegar Saturno

a Capricornio, en el signo primaveral, ha ocasionado ya siete u ocho años

estériles y entonces sobreviene la carestía ».

Es natural que el campesino indio atribuya el hambre a la ira de Siva

y que el labriego chino lo achaque a malas artes de los demonios. El europeo

ilustrado de nuestros tiempos, empero, dirige sus preces a aquellos

dioses que tienen por templo la Escuela Superior de Agricultura.

Malthus, Mendel y Liebig

No poseemos datos suficientes para calcular con exactitud el número

de seres humano que en el transcurso de La Edad Media sucumbieron víctimas

de carestías, guerras y pestes. En aquellos tiempos no se llevaban

estadísticas exactas, por lo cual únicamente han llegado hasta

nosotros informes bastante incoherentes, pero que, con todo, ofrecen un cuadro

desolador. La « peste negra » que se cebó sobre Europa

en los años 1348-1349, diezmó su población. La de Inglaterra,

de 4 a 5 millones de almas, descendió a la mitad, quedando estacionaria

durante los dos siglos que siguieron. ¡Cuan poco poblada estaba la

Europa de entonces y con qué lentitud fue creciendo la población!

En el siglo XI el Sacro Romano Imperio de Germania contaba unos 5 millones

de habitantes; cinco siglos después vivían en el mismo territorio

no más de 20 millones.

El incremento de población no emprendió un ritmo acelerado

hasta fines del siglo XVII, después que el Absolutismo hubo creado

un orden político estable ; entonces el crecimiento adquirió

tales proporciones, que Europa se asustó del proceso. Un siglo más

tarde Malthus, sacerdote inglés, anunciaba al mundo entero : «¡Hay

demasiados seres humanos! »

Para comprender bien su teoría es preciso empezar por representarse

las condiciones de vida de su época. La población aumentaba

rápidamente en todas partes, pero apenas existía industria

para asegurar nuevas bases de sustento ; en cuanto a la capacidad de rendimiento

de la agricultura, avanzaba con desesperante lentitud. Las ciudades se veían

repletas de una chusma que había huido, hambrienta, de los distritos

rurales, y asediaba a las organizaciones benéficas, alborotaba y,

cuando se presentaba la ocasión, robaba. El régimen de las cárceles

inglesas de la época era severísimo y no podía ser,

en realidad, de otro modo, puesto que de lo contrario la innúmera legión

de hambrientos se habría hecho encarcelar para comer.

Todo eso lo veía Malthus perfectamente ; pero, en su condición

de eclesiástico, debía preocuparse de la situación de

los pobres. Además, había visitado otros países, Alemania,

Suecia, Rusia, y en todas partes el cuadro había sido poco más

o menos el mismo : mucha gente y poco pan.

Sus detenidas reflexiones sobre el aumento de la población lleváronle

a la conclusión de que, dentro de un tiempo relativamente corto, el

mundo no podría alimentar a sus habitantes. Cierto que la miseria

y el vicio obstaculizaban aún ese incremento de la población

; pero si la influencia de la cultura y el bienestar llegaban un día

a neutralizar aquella traba, no iba a quedar más que un recurso para

impedir la superpoblación : la limitación sistemática

de nacimientos.

La teoría de Malthus es muy cruel; la tesis que la fundamenta es:

«si no puedes alimentar a tus hijos, no los eches al mundo».

Su herética teoría no fué mal recibida de la burguesía

europea de la época; cierto es que no faltaron ataques y burlas, pero

el autor vio discurrir felizmente su vida, sin tener que sufrir por sus

ideas. Murió siendo un respetado profesor y miembro de la Real Academia

de Prusia.

Las doctrinas de Malthus ejercieron poderosa influencia sobre la Ciencia

y la sociedad europea. No solamente fueron, las promotoras del famoso «sistema

de los dos hijos» (el mismo autor dejó dos hijos), sino que

provocaron verdadero pánico en catedráticos y legisladores.

El terror a la superpoblación llegó tan lejos que, en una obra

científica publicada en Halle en 1827, se recomendaba un aparato, sumamente

complicado, que debía aplicarse al muchacho al cumplir la edad de

catorce años y que debería llevar, «soldado y sellado»,

hasta el día de su matrimonio, para cuya celebración era preciso

estar legalmente autorizado. Los hombres que no pudiesen demostrar que se

hallaban en condiciones de alimentar a sus hijos, quedaban condenados a llevar

el « simpático » aparato por todo el resto de sus días.

El autor del libro no tenía por qué temer que le aplicasen

el ingenioso invento, atendido que el talento e ingenio que revelaba su idea

eran más que suficientes para demostrar su capacidad de atender a

las necesidades de su familia.

¿Qué queda hoy de la teoría de Malthus? La Ciencia

ha dado un mentís a su autor al descubrir en nuestro planeta reservas

alimenticias en tal proporción que todos los temores suscitados por

el sabio inglés quedan completamente desvanecidos. El verdadero mérito

de Malthus consistió en haber planteado el problema de la población

en toda su envergadura y profundidad.

Sabemos que, ya desde mucho tiempo antes, los agricultores europeos ilustrados

trabajaban en el mejoramiento de los métodos de cultivo. El mundo

se dió cuenta del valor de estos trabajos, y Alemania entera rindió

homenaje a Alberto Thaer, en 1827, en ocasión de cumplir este reformador

setenta y cinco años; incluso el genio de Weimar celebró su

obra en versos maravillosos. En la fiesta tomó parte el joven Justo

Liebig que, a la sazón, sólo contaba veinticuatro años

y cuya famosa obra

La Química aplicada a la Agricultura y a la

Fisiología iba a aparecer doce años más tarde. Este

libro contenía precisamente la teoría de las substancias nutritivas

minerales de las plantas; teoría que, de haber sido conocida por Thaer,

hubiera provocado una revolución radical en la Agricultura. Si bien

la importancia del nitrógeno había sido ya establecida antes

de Liebig, éste puso de relieve el valor de la potasa y los fosfatos

; solamente después de él comenzó el abono racional del

suelo. Abandonóse el sistema tradicional de abonar el suelo sin saber

las substancias que cada planta necesita, las que contiene la tierra y las

que es preciso suministrarle.

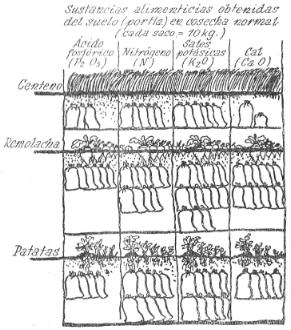

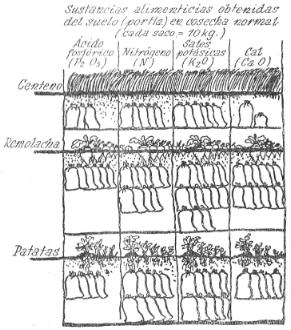

Los resultados obtenidos en el curso de los últimos cincuenta años

fueron registrados por Liebig. Y ¡qué resultados! Mientras medio

siglo atrás se obtenían en Alemania 13 quintales métricos

de trigo por hectárea, antes de la guerra se lograban 24 ; en Holanda

los rendimientos subieron, en igual espacio de tiempo, de 17 a 31 quintales

métricos. En Alemania, Holanda y Bélgica la cosecha de centeno

por hectárea se duplicó.

Resulta, pues, que en el siglo transcurrido desde la muerte de Malthus,

se ha producido precisamente lo contrario de lo que él pronosticó,

es decir, que el contingente de población ha crecido más lentamente

que las existencias de pan.

Fig. 10

En esos cien años la población de Europa

ha aumentado en dos veces y media, y las cosechas se han cuadruplicado, lo

cual debe atribuirse, no sólo al mejor sistema de abono, sino también

al desecamiento de pantanos, a la irrigación de comarcas secas; en

una palabra, al ensanchamiento de la superficie cultivable. Pero lo que

sí debemos agradecer exclusivamente a Liebig es el hecho de que en

el espacio de medio siglo las cosechas se hayan duplicado; eso lo debemos

únicamente a aquel caudillo de la Ciencia que, sin acudir a las guerras,

duplicó en Europa la base territorial de la Agricultura.

Liebig ayudó al hombre a vencer al suelo. Pero la historia no ha

terminado con esto. Una vez el hombre hubo derrotado al suelo la emprendió

con el clima, y por nuestros ojos podemos darnos cuenta de cómo va

progresando cada día, camino de la victoria. Por segunda vez da la

réplica a Malthus. ¿De qué manera?

Fig. 11. ¡También una eminencia de generales!

Cerca de Brno (Brünn) existe un convento de monjes

agustinos, rodeado de un jardín maravilloso y umbrío. En este

jardín vió transcurrir sus horas de esparcimiento un monje,

el hermano Gregorio Mendel. Era profesor del instituto de Brno y fue designado

para el cargo únicamente porque el convento tenía el compromiso

de suministrar al referido centro docente un determinado número de

maestros. Los estudios no habían sido fáciles para el hijo

de campesinos Johann Mendel (el nombre de Gregorio lo adoptó al entrar

en el claustro). Por dos veces, cuando menos, le suspendieron en Viena en

el examen de Ciencias naturales ; pero el hombre era un digno religioso y,

más tarde, fué elegido prior de su convento. Ocupábase

asiduamente del jardín del monasterio, jardín que estaba por

completo bajo su dirección.

Ninguno de cuantos le rodeaban comprendía, ni podía comprender,

las actividades del religioso entre sus plantas. Su obra trascendental Ensayos

sobre hibridaciones vegetales la dió a la publicidad en las páginas

de la revista Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn,

publicación muy poco apropiada para granjear a sus colaboradores fama

universal. Cuando Mendel falleció, en 1884, una enorme multitud acompañó

sus restos mortales, asistiendo también gran número de habitantes

de Viena. Ninguno de los que asistían al entierro pudo sospechar

que llevaba a la tumba al más grande de los fisiólogos del

siglo XIX, el fundador de la doctrina de la herencia.

Fue necesaria una larga labor de investigación para comprender

la obra de Mendel. Solamente al cabo de treinta y cinco años, después

que los tres sabios Correns, de Vries y Tchermak hubieron llegado a idénticos

resultados que Mendel, decidiéronse a revolver los archivos de Brno

en busca del trabajo del maestro. Al estudiarlo pudo verse que Mendel, en

su jardín, había observado y explorado los más recónditos

secretos de la Naturaleza. Mediante cruzamientos de plantas y creación

de nuevas especies de ellas (híbridos) llegó a descubrir la

ley fundamental en que se basa la transmisión hereditaria de los diversos

caracteres. También antes de su tiempo se habían practicado

crías de nuevas razas, particularmente animales ; pero se procedía

a la buena de Dios, del mismo modo que antes de Liebig se abonaban los terrenos,

sin noción de la regularidad que preside estos fenómenos.

Después de Mendel la cría pasó a ser una ciencia exacta,

y desde entonces, cuando se cruzan dos especies, se sabe de antemano las

variedades que pueden obtenerse.

En el siglo XX la doctrina mendeliana de la herencia se ha desarrollado

hasta convertirse en una ciencia importantísima. Posee cátedras

en todas la Universidades, innúmeras revistas se ocupan de ella,

organízanse Congresos y se han elevado no pocos monumentos a la memoria

de su fundador. Los estudios sucesivos han ido mostrando los vastísimos

horizontes abiertos por el monje del jardín del monasterio de Brno.

Mendel probó únicamente cómo se transmiten los caracteres,

pero debía surgir la doctrina de las mutaciones para que fuese posible

empezar a comprender la ley que preside a la aparición de características

nuevas. Hoy, gracias a la Citología, podemos saber cuáles

son los verdaderos fundamentos de la herencia. Y cuando los floricultores

entraron en acción pudo demostrarse que, en adelante, pueden criarse

especies vegetales que responden a unas demandas previamente establecidas.

Los suecos fueron los primeros en lanzarse al terreno de la experimentación,

con trigos resistentes a las heladas y de rápida maduración.

Siguiéronles los americanos y canadienses, con ensayos en gran escala

y resultados sorprendentes. Aparecieron jardineros que resultaban verdaderos

« magos ». En California, Luther Burbank consiguió producir

un cacto sin fibras ni espinas, una ciruela sin hueso, una zarzamora blanca

y transparente del tamaño de una nuez, una nuez grande como una mandarina,

una adormidera gigante — la « flor nacional » de California —,

un lirio gigante y otro enano. Cruzó la zarzamora con la frambuesa,

la ciruela con la almendra, y del cruzamiento de la planta de tabaco (nicotiana)

con la petunia obtuvo una flor inconcebible, la nicotunia.

Independientemente de Burbank, trabajó en la pequeña ciudad

rusa de Koslov otro jardinero, J. W. Michurin, quien logró producir

frutas y verduras capaces de madurar en climas rigurosos, y obsequió

a los habitantes del Norte de Rusia con fresas, frambuesas, cerezas y manzanas

de Crimea. A ello se debió que fuera cambiado el nombre de la villa

de Koslov por el de Michurinsk, en ocasión de cumplir el famoso jardinero

sus ochenta años.

Los alemanes tardaron bastante en emprender la aplicación experimental

de la doctrina de su compatriota. Antes de la guerra, Alemania era el primer

país por sus reservas de semillas, así como fué también

el primero en estandartizarlas, de tal modo que las vendía

al mundo entero. Con el centeno se consiguieron éxitos magníficos.

Ferdinand Jost von Lochow trabajó desde 1879 hasta su muerte, es decir,

durante cuarenta y cinco anos, en su propiedad de Petkus, dedicado al mejoramiento

de las variedades del centeno, ocupándose también de otras

plantas y animales, habiendo pasado por sus manos 45 generaciones de maíz,

altramuz, alfalfa y avena, así como muchas de cerdos y caballos.

Su mayor triunfo, empero, constitúyelo el famoso centeno de invierno

de Petkus. Lochow difundió profusamente la semilla de este cereal,

y hoy el 90 % del centeno alemán deriva de la variedad por él

creada.

Hasta después de la guerra Alemania no se dedicó en gran

escala a las plantaciones experimentales. Actualmente se trabaja en este

sentido en muchas localidades ; pero el centro de estos estudios se halla

en el Instituto del Emperador Guillermo de Müncheberg (Kaiser-Wilhelm-Institut

für Züchtungsforschung). De allí partió la magna

campaña que debía conducir a la victoria sobre la Naturaleza.

Consignemos algunos ejemplos.

Todos sabemos que la vid sufre de ciertas plagas, particularmente del

mildeu. Combatirlo con medios químicos no resuelve radicalmente

el problema y, por otra parte, cuesta a los viticultores más de 25

millones de marcos anuales. Hoy se procura obtener un sarmiento capaz de

hacer frente a todos los parásitos, para lo cual se cruza la vid

alemana, delicada y vulnerable, con la americana, más resistente.

Inocúlase luego varias enfermedades a los nuevos tipos resultantes

y se elige después los que han salido airosos de la prueba para aplicarlos

a la mejor vid alemana, la cual estará ya en condiciones de resistir

a todos los ataques del microscópico enemigo.

Este acondicionamiento desempeña importantísimo papel en

los ensayos que se realizan en Alemania. Para los países de extensión

enorme, parte de la cual está ocupada por desiertos y tundras, es

de sumo interés el cultivo de plantas capaces de resistir al frío

y a la sequía. En Alemania se persigue una finalidad análoga

con las plantaciones de la patata y el tomate « tempranos »,

resistentes a las heladas. La agricultura germana tiene interés especial

en el cultivo de este tipo de patatas, en primer lugar porque es necesaria

para el aprovechamiento sistemático de la mano de obra y, en segundo,

porque permite prescindir de la importación de la clase «temprana»

del Sur. Estos trabajos se realizan asimismo en el Instituto de Müncheberg.

Al efecto se procede a la aclimatación de una clase del referido tubérculo

que madure en montañas elevadas, como en los Andes, por ejemplo,

y que, en consecuencia, pueda madurar en Alemania antes de primavera. Como

esta clase da una patata muy pequeña y escaso rendimiento por hectárea,

se la cruza con la alemana, mayor y más fecunda.

Este ensayo se halla aún en vías de realización,

pero no cabe duda de que dará los resultados apetecidos. Aun sería

más interesante, empero, lograr un tipo de patata inmune a las enfermedades.

En Alemania, casi la tercera parte de la cosecha se pierde a causa del «cáncer

de la patata», de tan desastrosos efectos. Crear una clase inmunizada

contra esta enfermedad equivaldría a ahorrar muchos millones a la

economía de aquel país.

Al lado de las plantas que sirven de modo inmediato a la alimentación

del hombre, los forrajes ocupan hoy lugar preeminente. De la obtención

de una cantidad suficiente de ellos depende la producción de la mantequilla,

leche, tocino, grasa e incluso lana. Hasta hoy ha sido muy corriente abonar

los campos con altramuces, debido a que sus raíces tienen la propiedad

de aportar al suelo substancias nitrogenadas. En cambio, su parte herbácea

puede decirse que se pierde para la Economía, porque contiene alcaloides

amargos e incluso tóxicos. Los ganados no comen altramuces, y aunque

se mezcla con ellos otras hierbas, se pierden preciosas substancias albuminoideas.

Tratábase, pues, de obtener altramuz sin lupinina (alcaloide

del altramuz). Habiéndose observado que, entre los altramuces, se

encuentra a veces ejemplares exentos de alcaloides, se procedió a

seleccionarlos y crear con ellos una nueva variedad. Para ello fue preciso

idear un procedimiento especial de análisis químico, después

de lo cual vino una labor ímproba, interminable y cuidadosísima

relativa a las posibilidades de selección y cruzamiento Como premio

de tanto esfuerzo recolectóse en 1931 el primer quintal de altramuz,

y seis años después iban sembradas, en Alemania, más

de cien mil hectáreas de este vegetal.

El primer director del referido Instituto, el gran especialista alemán

Erwin Bauer, fallecido en 1933, había nacido en Badén y procedía

de una región donde el tabaco y la fruta son los principales productos

agrícolas. Por eso consignó en su «programa de Müncheberg»

la finalidad de obtener variedades resistentes de tabaco y frutales

inmunes a las heladas y a los parásitos. A tal objeto organizóse

en el Instituto una. sección especial dedicada exclusivamente a los

ensayos sobre frutas; además, funciona allí un « Departamento

del tabaco » que realiza sus experimentos en íntima colaboración

con el «Instituto de investigación del tabaco» del Reich.

Trátase de producir una planta exenta de nicotina, que permita prescindir

de las prohibiciones del médico. No obstante, es aún más

actual y de necesidad apremiante la producción de frutales y plantas

de tabaco capaces de resistir a los múltiples enemigos que las acechan.

El tabaco sufre particularmente de los ataques de un parásito que

devora sus hojas cual si fuese fuego ; de ahí el nombre de «fuego

salvaje» (Wildfeuer) que los alemanes dan a esta enfermedad.

Los frutales, especialmente los manzanos, sufren del fusicladio que devora

anualmente manzanas por valor de 50 a 60 millones de marcos. Contra esos

enemigos se lucha sin descanso ; pero, además, los campeones del frente

de aclimatación han de llevar a término «objetivos más

fáciles», como son, por ejemplo, volver la famosa ciruela alemana

Zwetschge a su antiguo esplendor y obtener frutales resistentes

a las heladas. Todos recordamos aún el terrible invierno de 1928-1929

en que los hielos destruyeron en Alemania árboles frutales por valor

de 600 millones de marcos.

Esta es, pues, la ciencia que fundó el digno monje agustino de Brno

; la más misteriosa y audaz de todas las ciencias que conocemos y

en cuyo fondo no podemos penetrar sin que un ligero estremecimiento sacuda

nuestro cuerpo. Los trabajadores técnicos del Instituto de Müncheberg,

sin embargo, no retroceden ante nada, ni ante nada se detienen. A través

del microscopio escrutan y contemplan hasta aquel «fenómeno

prístino» que Goethe buscaba. Ellos ensanchan los espacios terrestres

y vencen a los climas. La química agrícola de Liebig, conjugada

con la doctrina mendeliana de la adaptación al medio, ha elevado a

infinita potencia la capacidad de producción de nuestros campos.

Y ahí se revela el sentido más profundo de la actividad de

Mendel. Como Malthus, era también religioso. No obstante, mientras

el sacerdote inglés impugnó el mandamiento: «Creced

y multiplicaos», el fraile austríaco lo reafirmó y lo

sostuvo. « Procread y poblad la Tierra », enseñó,

«y el Padre que está en el Cielo cuidará de vuestro

sustento, aunque a condición de que os lo creéis y procuréis

con el sudor de vuestra frente».

Proveedores y consumidores

En realidad, Europa nunca pudo satisfacer sus necesidades con sus propias

existencias de cereales. En la Edad Media su contingente de población

era menor que en la actualidad, pero también la superficie de terrenos

cultivables era mucho más reducida y cada hectárea daba poco

grano. La Hansa importaba trigo de Polonia y de los países Bálticos

a Alemania, Holanda, Inglaterra, España y Portugal. Hasta los siglos

XVII y XVIII no empezaron a decrecer las cifras de importación de

cereales, como consecuencia del aumento de las tierras de cultivo y del perfeccionamiento

de la técnica agrícola.

Los granos importados se limitaban casi exclusivamente al trigo. En épocas

anteriores, cuando los transportes eran muy costosos, los comerciantes no

se atrevían a llevar a grandes distancias los demás cereales.

Con frecuencia los pequeños veleros encargados de transportarlos

naufragaban, sufrían averías o llegaban con el grano mojado

y deteriorado. El peligro de pérdida era grande, pero se arriesgaban

a él por el beneficio. Hoy los transportes se han perfeccionado y

han bajado tanto, que permiten cargar, además de trigo, otras especies

cereales más baratas, como centeno, cebada y maíz; y no ya

trillados, sino con la paja. Sin embargo, el trigo sigue siendo el principal

de los cereales objeto de comercio ; el incremento que han experimentado

en los últimos tiempos las capitales europeas ha aumentado también

enormemente el consumo del pan de trigo. El ciudadano condenado a escaso

movimiento al aire libre y que come carne, aprecia mucho aquel pan, así

como también lo prefiere el obrero industrial.

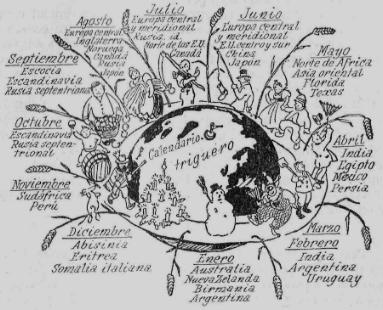

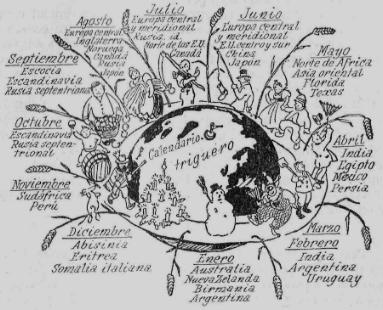

Fig. 12. Abastecimiento mundial de trigo

En 1931 cruzaron los océanos y circularon por

las vías férreas 20 millones de toneladas de trigo y 3 millones

de toneladas de harina de este cereal. En cambio, la cifra se elevó,

para el maíz, a 12 millones de toneladas, a 4 para la cebada y a

1,5 para el centeno.

Casi todos esos cereales vienen a confluir a Europa, el consumidor principal.

En promedio, el europeo de Occidente no come mucho menos trigo que el habitante

de Ultramar; pero como el contingente de población de América

y Australia es mucho menor que el de Europa, se comprende el excedente de

consumo de esta parte del Globo.

El hecho es tanto más notable cuanto que Europa es el continente

que más cantidad de cereales produce. La tercera parte de la producción

mundial de trigo se recolecta en sus campos; pero, en cambio, consume la

mitad del que se recoge en toda la Tierra. Ambas Américas dan casi

el 30 % del trigo total, mas no consumen sino una quinta parte de él

y exportan el resto. Asia y África consumen el trigo que producen

y aun lo importan, si bien en escasa cantidad. Australia, a la que corresponde

solamente del 2 al 3 % de la cosecha mundial, puede exportar trigo en grandes

proporciones.

Resulta, por consiguiente, que los «graneros» que alimentan

al mundo son solo unos cuantos y que, por fortuna, se hallan distribuídos

muy acertadamente en los varios continentes. Si, por ejemplo, en una parte

del mundo falla la cosecha, en otra, en cambio, es abundante; además,

nunca nos encontramos desprovistos de grano fresco, puesto que no hay mes

del año en que las doradas mieses no engalanen los campos de una

u otra región del Globo.

Los antiguos graneros

El más antiguo de los graneros del mundo se halla diseminado en

torno al Mediterráneo. Todos los países colindantes con él

por el Sur y por el Este vienen cultivando el trigo desde los tiempos más

remotos. Todavía durante el siglo XIX Egipto exportaba este cereal

(actualmente lo importa, aunque en reducida cantidad). El trigo crece bien

en Marruecos, Argelia y Túnez, y los tres países lo venden

al extranjero. También prospera en el Asia Menor, donde, sin embargo,

la producción no es hoy abundante.

De todos los países europeos, el más rico en trigo es Francia,

cuyas regiones norteñas son también las más adelantadas

en la técnica de su cultivo, contrariamente a las meridionales, donde

la explotación es aún bastante mediana. Desde el año

1875 al 1925 el rendimiento promedio de las cosechas de Francia subió

sólo de 11 a 14 quintales métricos por hectárea; en

cambio, en los últimos siete años alcanzó 17 quintales

métricos (Alemania, 22 ; Bélgica, 27 ; Holanda, Dinamarca,

31).

En Francia es muy crecido el número de las pequeñas explotaciones

rurales y arrendatarios que no se hallan en situación de adquirir

maquinaria agrícola ; en cambio, suelo y clima son excelentes, y Francia

podría cubrir sus necesidades con el trigo del país y una pequeña

importación de Argelia, si el grano indígena no fuera muy «blando»

y no fuese muy pobre en gluten. Esta circunstancia obliga a los franceses

a importar trigo « duro » que, mezclado con el del país

y molido en las grandes molinerías del Sur, es exportado después

a las colonias.

Italia, como Francia, produce mucho trigo, aunque no el suficiente para

alimentar a toda su población. Este cereal se cultiva en todos los

puntos de la península Apenina, siendo los centros principales la llanura

del Po, las laderas orientales de la cordillera y Sicilia. El rasgo más

característico de Italia es el cultivo de montaña ; una

cuarta parte de todos sus trigales está emplazada en comarcas montañosas,

la mitad en colinas, y sólo la cuarta parte restante está en

la llanura

Fig. 13. Regiones trigueras de Europa

En la provincia de las Marcas, muy montañosa,

la tercera parte del suelo son campos de trigo, y si los turistas hubiesen

visitado la región, nunca habría surgido la leyenda de anteguerra

de la «pereza italiana». No existe allí un palmo de suelo

donde asome la tierra o donde la mano del hombre haya podido limpiarlo de

piedras, que no esté sembrado de trigo. Desgraciadamente, los italianos

no pueden elaborar sus apreciadísimos macarrones únicamente

con el trigo indígena que, como el francés, es demasiado «

flojo ».

En Alemania el suelo, salvo raras excepciones, no es tan bueno para el

cultivo del trigo como el de Francia, para no hablar ya de otros países.

Cuando los habitantes de las «tierras negras», americanos o

rusos, tienen ocasión de contemplar los trigales alemanes, se quedan

admirados de que de unas tierras tan pobres se obtengan cosechas que dejan

muy atrás a las de sus feracísimos campos.

Fig. 14.

Gracias a los nuevos métodos de explotación

agrícola y a la ampliación de las superficies cultivables,

los rendimientos de las cosechas aumentaron en Alemania en una proporción

que en el siglo XIX le permitió no solamente satisfacer las demandas

del país, sino incluso exportar en cantidad considerable. Hacia el

año 1880 todos los terrenos que se prestaban al cultivo del trigo

estaban ya destinados a él (cuando menos así lo parecía

entonces). Pero la población crecía en gran escala, proseguía

el desarrollo de las ciudades, y las demandas de trigo aumentaban de tal

manera que la producción indígena no bastaba ya a cubrirlas.

Cada día veíase Alemania forzada a importar más trigo,

principalmente de Rusia, después de los Estados Unidos, República

Argentina y Países danubianos. Terminada la guerra, las cosechas de

dicho cereal disminuyeron notablemente, menos por causa de las pérdidas

de territorio (Polonia recibió principalmente comarcas de centeno)

que como consecuencia de la grave crisis agrícola que se produjo,

crisis que afectó especialmente al cultivo del trigo, debido a que

éste requiere inversiones de capital superiores a las que exige el

del centeno. Teniendo en cuenta esas circunstancias, parece increible que

la cosecha de trigo de 1932 sobrepasara en un 7 % la de la Alemania de anteguerra

(1913). Si sobre el mapa del Reich de antes de 1914 dibujamos la extensión

del actual, sin el Ostmark, veremos que el rendimiento en trigo dentro de

las fronteras de hoy excede en un 25 % al de aquella fecha. Actualmente,

Alemania importa mucho menos trigo que antes de la gran conflagración;

entonces la tercera parte de la demanda se cubría con grano extranjero;

en 1936, la importación se limitó solamente a la sexta parte

del consumo.

De los países de la Europa septentrional, Holanda, Dinamarca, el

Sur de Suecia e Inglaterra cultivan el trigo en poca cantidad. En Inglaterra

este cereal prospera principalmente en la parte meridional del país,

y la cosecha no basta, ni con mucho, para cubrir la demanda nacional. Produce

algo más de 1 millón de toneladas e importa más de

5 millones (en ciertos años casi 6 millones), es decir, la tercera

parte del trigo que exportan todos los demás países del mundo

juntos.

La gran faja de trigo de Europa empieza en la llanura danubiana (Hungría)

y se extiende desde allí hasta el mar Negro, llanura inmensa que,

a través de los Balcanes, Bulgaria, Rumania y la Rusia meridional,

penetra hasta muy adentro del Ural, constituyendo el granero eurasiático,

el mayor del mundo. Allende el Ural continúa, penetrando en la Siberia

occidental.

Fig. 15

La sequedad del clima, que aumenta a medida que se

avanza hacia Oriente, dificulta la labor del campesino y pone en peligro

la cosecha; en cambio, el trigo obtenido es más «fuerte»,

más duro y con más gluten, tal como lo prefieren los panaderos,

pasteleros y fabricantes de pastas para sopa.

Antes de la guerra, Rusia exportaba cantidades enormes de trigo. En otoño,

el grano se transportaba en trenes y barcos que descendían por los

ríos, a las orillas del mar Negro ; todo el tráfico de otras

mercancías quedaba interrumpido en aquella época del año,

y aquella avalancha de trigo salía por el Bósforo y los Dardanelos

para dirigirse a Europa. Por eso Rusia tenía tanto empeño

en ejercer su control sobre los Estrechos, el bloqueo de los cuales, en

1912, cuando la guerra turcoitaliana, costó al Imperio moscovita

más de 700 millones de pesetas. Esta circunstancia provoco gran descontento

entre los grandes terratenientes y negociantes en cereales ; los Bancos

que financiaban la exportación del trigo de Rusia hallábanse

principalmente sujetos a la influencia francesa y, por su parte, apoyaban

también la agitación encaminada a la conquista de la Hagia

Sophia. Así fué cómo el apacible trigo hubo de pagar

también su óbolo al demonio de la guerra.

Fig. 16. El granero de la India

El granero indio podría ser uno de los más

ricos del mundo si la técnica agrícola y el nivel cultural

del campesino hindú estuviesen a mayor altura. En la India se cultiva

el trigo en la región Noroeste y en los valles del Indo y el Ganges,

donde los ingleses han construido grandes embalses para el riego. En este

país la producción de trigo viene en tercer lugar, inmediatamente

después de la de arroz y mijo; la exportación no tiene regla

fija, pues mientras unos años alcanza cifras considerables, otros

es casi nula. En el fondo, la India sólo se abastece a sí misma

y aun en proporción insuficiente.

La epopeya del trigo

La historia de los graneros más recientes es la de la colonización

del Nuevo Mundo por medio del cultivo del trigo. Desde la época en

que los conquistadores arios llevaron este cereal a la India superior, el

trigo ha venido siendo, hasta nuestros días, el compañero

inseparable de los colonizadores de nuevas tierras. Este papel del trigo

puede seguirse también a lo largo del Mundo Antiguo; por su cultivo

colonizáronse el Sur de Rusia, las comarcas del otro lado del Volga

y la Siberia occidental. No obstante, aparece con mayor relieve en la historia

del Nuevo Continente.

Por ello sabemos la importancia que tenía el maíz para los

colonizadores europeos ; durante el primer período, esta planta tuvo

valor incalculable. Pero el hombre blanco no dejaba su patria por tierras

desconocidas, ni se decidía a sostener una guerra de cien años

contra los pieles rojas, ni cruzaba los mares y talaba los bosques vírgenes

para trocar precisamente su pan de trigo por gachas de maíz. Solamente

cuando hubo creado los enormes graneros de trigo se dió clara cuenta

de que aquel país era suyo.

Una vez terminado el cruento « romanticismo indio », los colonos

de las costas atlánticas lanzáronse en tropel hacia el interior,

hacia el Oeste. Ingleses, alemanes, suecos e irlandeses emprendieron

la ruta a través de las llanuras inmensas, cargados con

todos sus efectos y acompañados de sus familias, montados en las

entoldadas carretas. Así fueron poblándose los Estados que,

por el Este, limitaban con el gran Océano. Pero los mejores trigales

de los Estados Unidos se hallan en el Oeste, lejos del mar y de sus húmedos

vientos; ahí fué donde se establecieron las gentes que, habiendo

actuado como soldados durante la guerra civil, recibieron con la licencia

lotes de terreno. Entonces comenzó también a desarrollarse

la red ferroviaria, siendo los trenes un nuevo elemento de colonización.

Fig. 17. La zona triguera de los Estados Unidos.

Al empezar los americanos a exportar trigo, vióse

que serían unos peligrosos competidores de Rusia ; a fines del siglo

pasado provocaron una baja tal en los precios que eliminaron toda competencia.

Si pudieron hacerlo debióse a que allí las tierras podían

adquirirse en condiciones de baratura y extensión mucho mejores que

en la angosta Europa. Desde el Este hacia el Oeste, el número de

granjas aumentaba en progresión constante. Entre los colonos alemanes

de Wisconsin la extensión media de las granjas es de 32 hectáreas,

en el occidente de Dakota meridional de 185, y en las Praderas y California

llega a alcanzar la cifra de 1.000 hectáreas. En haciendas de esta

magnitud las máquinas pueden dar un rendimiento formidable, y sabido

es que son mucho más usadas que en Europa (no hablemos ya de la Rusia

de anteguerra). A principios de siglo trabajaban ya en los Estados Unidos

« gavilladoras mecánicas » y segadoras-trilladoras combinadas.

Las fotografías antiguas dan una singular idea de esas gigantescas

y pesadas máquinas, precursoras de las modernas Combines; 16

caballos tiran del inmenso armatoste ; diríase que son ratas uncidas

a una máquina de coser.

Los americanos emplean el abono en menores proporciones que los europeos

; en cambio, son muy ingeniosos en la lucha contra la sequía de las

estepas. Hacia el año 1880 empezaron a utilizar el método

llamado del dry farming, consistente en labrar ya en otoño

el suelo que será sembrado en primavera, pero haciéndolo de

modo completamente superficial para que la humedad de las lluvias otoñales

y la fusión primaveral de nieves no penetre en el fondo. Antes de

la siembra se labra la tierra por segunda vez. Merced a este sistema, los

terrenos cultivables han podido avanzar hasta muy adentro de la región

de las praderas secas.

También en el Canadá extendióse el trigo de Este hacia

Oeste, habiendo sido los franceses los padres de la agricultura canadiense.

El fundador de Quebec, Champlain, estableció en 1608 la primera granja

a orillas del río San Lorenzo. La agricultura era entonces primitiva

; los colonos poseían poco ganado y carecían de dinero para

comprarlo. Cuando la nueva Inglaterra se independizó de la vieja

y nacieron los Estados Unidos, parte de los ingleses que se habían

mantenido fieles a la Corona británica, los llamados « realistas

», se trasladaron a Quebec, llevando consigo ganados y contribuyendo

al florecimiento de la agricultura canadiense. Sin embargo, el país

no podía desarrollarse por causa de la escasez de habitantes ; en

la época en que pasó a manos de los ingleses, la población

no excedía de 65.000 almas, agrupadas a lo largo del San Lorenzo.

Entonces la región situada entre los lagos y el Hudson, es decir,

lo que hoy es Ontario, llamábase « el salvaje Oeste ».

A mediados del siglo pasado, el Canadá exportaba ya de Quebec y

Ontario una cantidad considerable de trigo. Como en Inglaterra el trigo

canadiense y su harina pagaban aranceles notoriamente inferiores a los del

norteamericano, éste era expedido al Canadá y de allí,

una vez molido, se remitía a Inglaterra. Este fue el origen de la

próspera industria de molinería de Toronto y Montreal.

Poco duró tanta ventura, ya que Inglaterra sacrificó los

intereses de sus colonias en aras de la industria metropolitana, la cual

necesitaba pan barato para poder seguir pagando ínfimos salarios

a sus obreros y, en consecuencia, mantener bajo el coste de las mercancías

manufacturadas. Al ser elevados los aranceles de importación para

los cereales, los americanos pudieron ya prescindir de la intervención

canadiense, y el trigo afluyó a las Islas Británicas procedente

de los Estados Unidos, Rusia, India, Francia e incluso de Alemania. Empezaron

días aciagos para el Canadá y, especialmente, para sus empresas

de molinería.

La « coyuntura » restablecióse durante la guerra entre

los Estados del Norte y los del Sur. En aquellos años el trigo penetró

intensamente hacia el Oeste del Canadá y, por los años de

1890, había llegado ya, a través de Ontario, hasta Manitoba;

veinte años más tarde, Saskatchewan iba a la cabeza en la

producción de trigo. La guerra mundial dió nuevo impulso a

este cultivo, y en la actualidad Alberta es ya un gran centro de producción

del referido cereal.

Pero la expansión del trigo no se produjo solamente hacia el Oeste,

sino también hacia el Norte. La historia de este proceso es una verdadera

epopeya, un capítulo magnífico de la historia de la Humanidad

escrito en los nevados campos de dos continentes por aquel monje alemán

que en su jardín de Brno estudió experimentalmente sus «leyes»

de hibridación de las plantas.

Las mejores variedades de trigo canadiense, las más apreciadas hoy

de todo el mundo, proceden de la clase rusa. El famoso durum fue

llevado a América, a fines del siglo último, por los Dujoborzen,

secta religiosa rusa a la que el Gobierno perseguía porque sus adeptos

se negaban a cumplir el servicio militar.

Las muestras de trigo que los Dujoborzen llevaron a los Estados

Unidos atrajeron la atención de un americano que a la sazón

actuaba como colaborador científico en la Estación oficial

de Ensayos de Manhattan (Kansas). Llamábase M. A. Carlton, aunque

sería trabajo inútil buscar sn nombre en la « Biografía

General de América » o en otra enciclopedia americana cualquiera.

Ni siquiera lo menciona la omnisciente «Britannica». Y en realidad,

¿es que vale la pena de mencionarlo? Después de todo, no hizo

otra cosa que introducir en América las variedades «duras»

de trigo ruso ghirka, kubanka y charkowka, de las cuales

obtuvo el durum, con lo cual creó, así, tal como suena,

el granero americano. En busca de un trigo capaz de resistir al rudo clima

del Oeste americano y a los parásitos y demás enfermedades

del país, recorrió, a expensas suyas y por dos veces, toda

Rusia, de donde obtuvo centenares de muestras que estudió luego durante

años y años en sus nuevas condiciones de vida, hasta lograr

al fin conquistar la pradera para el trigo.

Carlton dedicó a esta labor su vida entera, sacrificando por ella

su salud y su fortuna, hasta el punto de verse cargado de deudas y tener

que renunciar a su empleo en el Departamento Agrícola. Cuando su hija

enfermó mortalmente, no le quedaba al padre dinero para cuidarla.

Fig. 18

El hombre murió, abandonado de todos, en 1925,

de malaria, en el Perú, adonde se había trasladado por haber

encontrado allí una «colocación» y esperaba poder

pagar sus deudas de su sueldo — con el tiempo... Contaba entonces cincuenta

y nueve años.

¡Con cuánta holgura no habría podido vivir si no se

hubiese apoderado de él, en su juventud, el demonio del trigo!

El arte de la obtención de ciertas clases (selección) llegó

en América a un notable grado de desarrollo. Los canadienses concentraron

todos sus esfuerzos en conseguir las variedades «duras» y «resistentes»

capaces de madurar en el corto período del verano septentrional,

siendo otra vez los rusos quienes suministraron los materiales. El escocés

Fife llevó de Rusia un tipo de trigo que había de producir

el célebre Manitoba, al cual debió el Canadá

su fama antes de la guerra.

Después asociáronse las variedades red Fife y marquis,

cuyos granos, pequeños y de color rojo oscuro, maduran diez días

antes que los del Fife y dan una harina blanca ideal. Del marquis

obtúvose luego una nueva clase, el Garnet, que madura aún

diez días más pronto.

Esas variedades de maduración rápida brindan al canadiense

la posibilidad de ir llevando su agricultura cada vez más hacia el

Norte. El mismo concepto de «Norte» empieza ya a modificarse.

Las inmensas extensiones de terreno que hasta la fecha se han considerado

como eternos páramos, van convirtiéndose en magníficos

campos de cultivo. ¿Cómo podía soñar el lapón

que había de llegar un día en que los renos le ayudarían

a transportar el trigo de sus campos?

Junto con el Canadá, Rusia domina casi toda la zona ártica

del Globo. Y hoy los canadienses pagan a los rusos su antigua «deuda»:

les brindan las variedades de trigo propias para ser cultivadas en el Norte,

y los rusos las reaclimatan en su país y las plantan en las regiones

polares de Europa y en Siberia.

Con rapidez inaudita, el trigo argentino se ha conquistado un puesto de

primera fila en el mercado mundial. Hacia el año 1880 su producción

apenas si bastaba a alimentar la escasa población del país;

treinta años más tarde, la República Argentina exporta

más trigo que los Estados Unidos de entonces y, después de

la guerra, tanto como la Rusia de antes de 1914. Este éxito débese

exclusivamente a la colonización del país por emigrados europeos.

Todos los ensayos realizados para conseguir una colonización en gran

escala fracasaron hasta el día en que entró en escena el ferrocarril.

En seguida empezaron los latifundistas argentinos a ceder terreno en arriendo

a los colonos. De este modo fue poblándose poco a poco la provincia

del Plata, la región por excelencia del trigo en todo el hemisferio

austral. En comparación con Europa, en la República Argentina

la explotación del suelo es primitiva, aunque se utilizan numerosas

máquinas recolectoras; el abono de los campos, empero, es insuficiente

y por ello el rendimiento de las cosechas es muy bajo.

En cambio, en ciertos respectos, la República

Argentina aventaja a las tierras del Norte. Su cosecha madura en diciembre

y los cargamentos llegan a Europa en febrero o marzo, es decir, cinco meses

antes de la recolección europea. En aquella época la República

Argentina tiene un solo competidor : Australia.

Algunos años Australia exporta tanto trigo como la República

Argentina y más que los Estados Unidos, a pesar de que la capacidad

productiva de estos países es notablemente superior a la de aquél.

En años favorables, la República Argentina ha llegado a exportar

el doble. Los resultados que se obtienen en Australia con el cultivo del

trigo son asombrosos; el suelo es allí, por lo general, pobre, el

país sufre de sequía, y en algunas regiones la explotación

agrícola es solamente posible por el método del dry farming.

Fig. 19. Granero de Sudamérica

Así, por ejemplo, hoy se trabaja en Victoria

una extensión de 4 millones de hectáreas que, hasta hace poco,

era considerada como desierto. Como las deficiencias del terreno, también

la escasez de hombres espoleó el espíritu inventivo. En vista

de que, en 1842, la cosecha no pudo ser recogida por falta de mano de obra,

el molinero John Ridley ofreció su máquina recolectora, gracias

a la cual fue posible, ya el año siguiente, segar 4 hectáreas

por día, con sólo el auxilio de dos hombres y dos caballos.

Entonces las costumbres australianas eran sencillas, y Ridley, que no se

había preocupado de patentar su invento, abrió una pequeña

fábrica y se puso a vender sus preciosas máquinas a sus vecinos.

De este modo fué encontrado el principio de la Harvester y

de la Combines, difundidas hoy por el mundo entero y que, sumamente

perfeccionadas y motorizadas, siegan los campos del Canadá, Estados

Unidos y Rusia. En la América del Sur estas máquinas siguen

denominándose « australianas ».

Fig. 20. Granero australiano

No les costó poco trabajo también a

los australianos el obtener unas variedades de trigo capaces de prosperar

en su clima y en su suelo. El joven matemático de Cambridge, Guillermo

Farrer, que llegó a Nueva Gales del Sur entre 1880 y 1890, dedicó

a esta obra todo el resto de su vida. Obtuvo más de 30 clases diferentes,

una de las cuales pudo ser finalmente introducida en todas las explotaciones

agrícolas australianas en 1902. Los historiadores de Australia observan

que Farrer realizó una empresa que a muy pocos hombres ha sido dado

llevar a término : la de transformar el paisaje australiano. Los

dorados campos que habían predominado antes fueron reemplazados por

otros intensamente bronceados.

De momento, aquí termina para nosotros la «epopeya del trigo».

Falta mucho, sin embargo, para que termine definitivamente.

"Las riquezas de la tierra, geografía

económica al alcance de todos" J. Semjonow

Barcelona, 1940

Traducción de F. Payarols

Editorial LABOR S.A.